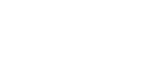

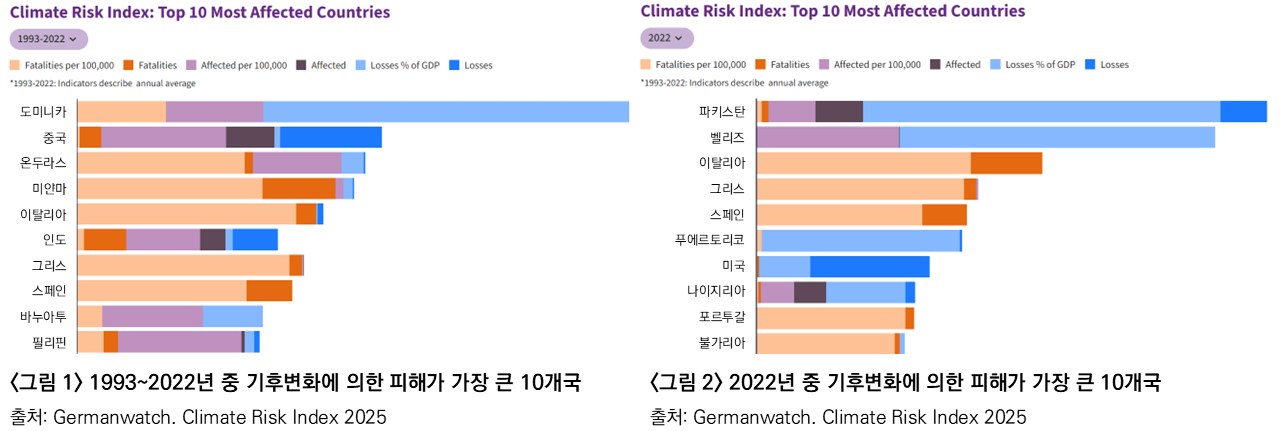

<표 1>에서 볼 수 있듯이 세계의 공장 역할을 하고 있는 중국이 2023년 기준으로 전 세계 온실가스의 약 30%를 배출하면서 1위를 차지했고, 미국에 이어 인도가 3위를 차지하고 있다. 인도의 배출량은 유럽연합 27개국을 모두 합친 것보다 더 많으며, 파키스탄도 예상보다 제법 높은 순위에 올라 있다. 남아시아 국가들이 기후변화의 가장 큰 피해자인 것은 확실하지만, 과거가 아닌 현재의 온실가스 배출량만 보자면 이들 국가가 대표적인 온실가스 배출 국가임을 확인할 수 있다.

<표 1>을 조금만 주의 깊게 들여다보면 우리가 가지고 있는 온실가스 배출에 대한 여러 가지 잘못된 상식이 깨지는 것을 확인할 수 있다. 우선, 상위 10개 나라가 전 세계 배출량의 약 2/3를 정도를 차지할 정도로 배출량의 국가별 집중도가 심각하다. 둘째, 우리는 소위 선진국이라 불리는 서방 국가가 주로 온실가스를 배출할 것이라고 짐작하지만 실제로 상위 10개국을 살펴보면 선진국이라 부를만한 나라는 미국, 일본, 캐나다 등에 불과하고 대부분 개발도상국임을 알 수 있다. 안타깝게도, 현재 시점에서 지구 온난화의 가장 큰 주범은 경제성장을 위해 발버둥 치고 있는 중국, 인도와 같은 개발도상국이다. 셋째로, 몇몇 나라들은 1990년과 비교하여 배출 총량이 줄어든 반면 많은 나라들은 배출량이 늘어났는데 특히 중국, 인도, 인도네시아, 파키스탄 등 개발도상국의 경우 그 증가율이 상대적으로 더 크다(4).

[# 4] 2070년까지 순배출 제로에 도달하겠다는 인도

출처: Prime Minister’s Office, Government of India

그렇다면 기후변화로 인한 피해가 세계에서 6번째로 큰 나라이면서 동시에 온실가스 배출 규모로는 세계 3위이자 아시아 1위인 인도는 어떠한 기후변화 정책을 펼치고 있을까? 최근 인도의 기후변화 정책을 알아보려면 2021년 글래스고우에서 열린 유엔기후변화협약(UNFCCC)의 제26차 당사국총회(COP26) 석상으로 가보아야 한다. 당시 나렌드라 모디는 ‘panchamrit’ 즉, ‘인도가 인류에게 선사하는 다섯 가지 선물’이라고 명명한 기후변화 관련 5개 정책 목표를 발표했는데 그중 특징적인 2가지 정책 목표를 살펴보면 다음과 같다.

우선, 2070년까지 순배출량 제로(Net Zero by 2070)에 도달하겠다는 계획을 발표했다. 대부분의 유럽 선진국은 물론, 일본, 한국, 중국 등 동아시아 제조업 강국은 2050년까지 순배출량 제로에 도달하겠다고 공식적으로 선언하거나 이를 강제하는 법령을 제정한 바 있다. 세계 최대 산유국 중 하나인 러시아마저도 2060년까지 순배출량 제로에 도달하겠다고 선언한 마당에 2070년까지 순배출량 제로를 달성하겠다고 공언한 인도의 약속은 그리 눈에 띄는 약속이 아닐 수도 있다.

하지만, 1인당 평균 국민소득이 약 2,500달러 수준에 불과한 중저소득국가(Lower Middle Income Country) 중 대표적인 국가인 인도가 이러한 공약을 했다는 점을 눈여겨볼 필요가 있다(5). 2021년 11월 당시 인도 언론들은 그동안 순배출량 제로를 언급해오지 않던 인도 정부가 기후변화 정책에 공식적으로 순배출량 제로를 포함시킨 점, 중저소득국가이면서 온실가스 배출량이 상당한 인도가 넷제로에 도달하고자 하는 목표 시점을 국제적으로 약속했다는 점 등을 대대적으로 보도했다.

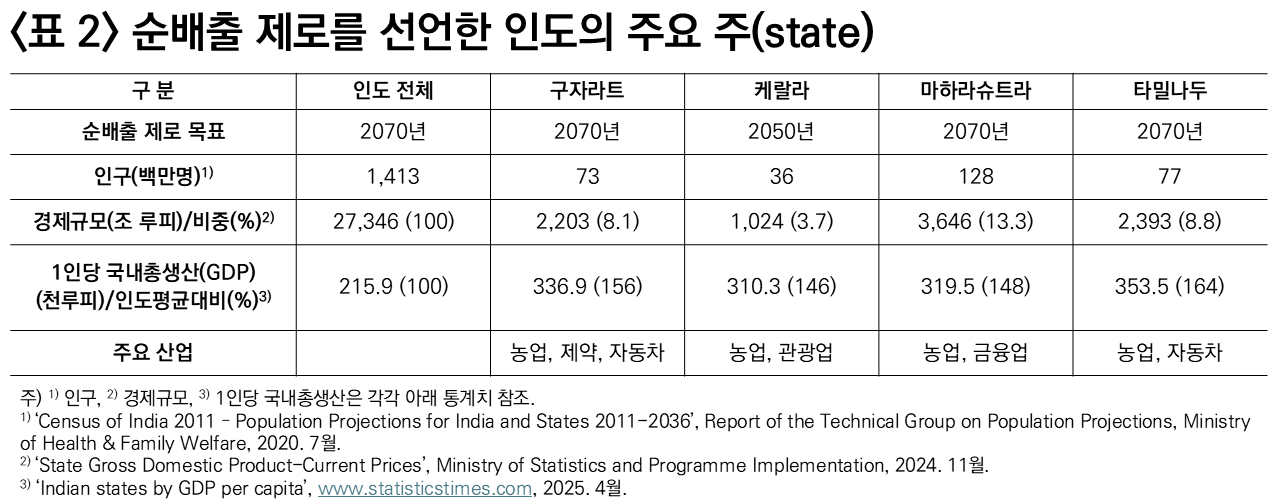

한편, 28개의 주와 8개의 연방자치지역으로 구성된 거대국가의 특성상 인도라는 나라가 순배출제로에 도달하기 위해서는 지방 정부의 노력이 필수적이다. 모디 총리가 2021년 ‘인도는 2070년까지 순배출제로를 달성하겠다’고 공언한 이후 구자라트, 케랄라, 마하라슈트라, 타밀나두 등 인도 경제에서 큰 비중을 차지하는 주요 주들도 순배출제로 목표를 발표하였다. 전체 경제 규모에서 가장 큰 비중을 차지하는 마하라슈트라(13.3%) 및 남인도 제조업의 중심인 타밀나두(8.8%) 등이 앞장을 서고 있다.

[# 5] 태양광 발전을 중점적으로 개발하는 중

2021년 글래스고우에서 열린 COP26 석상에서 인도가 공언한 두 번째 주요한 공약은 신재생 에너지와 관련된다. 모디 총리는 2030년까지 에너지 생산량의 절반을 비화석연료에서 조달하고 구체적으로는 비화석연료 발전설비 규모를 500GW까지 확대하겠다고 공언하였다. 인도 정부의 이러한 약속은 꽤 오래전부터 추진된 태양광 발전 정책의 일환이었다. 인도 정부는 이미 2015년 파리기후협약 체결 당시 프랑스 정부와 공동으로 세계태양광연맹(International Solar Alliance : ISA)을 창설하기로 합의하여 2018년 창립총회를 개최한 바 있다.

ISA는 인도처럼 태양 에너지를 풍부하게 수혜받는 국가들의 연합체로서, 태양광 발전 분야에 2030년까지 최대 1조 달러 규모의 투자를 유도하겠다는 목표와 함께 태양광 발전 비용 절감, 태양광 발전기술 공유, 회원국의 청정에너지로의 전환 등을 지원하겠다는 목표를 갖고 있다. 2018년 ISA 총회에서 나렌드라 모디 총리는 이른바, ‘하나의 태양, 하나의 세계, 하나의 그리드(OSOWOG) 프로젝트’를 제안하기도 했는데, 태양광을 통해 생산된 전력을 송배전하는 공통 그리드를 창설하여 약 140여 개 국가에 전력을 공급하자는 아이디어였다.

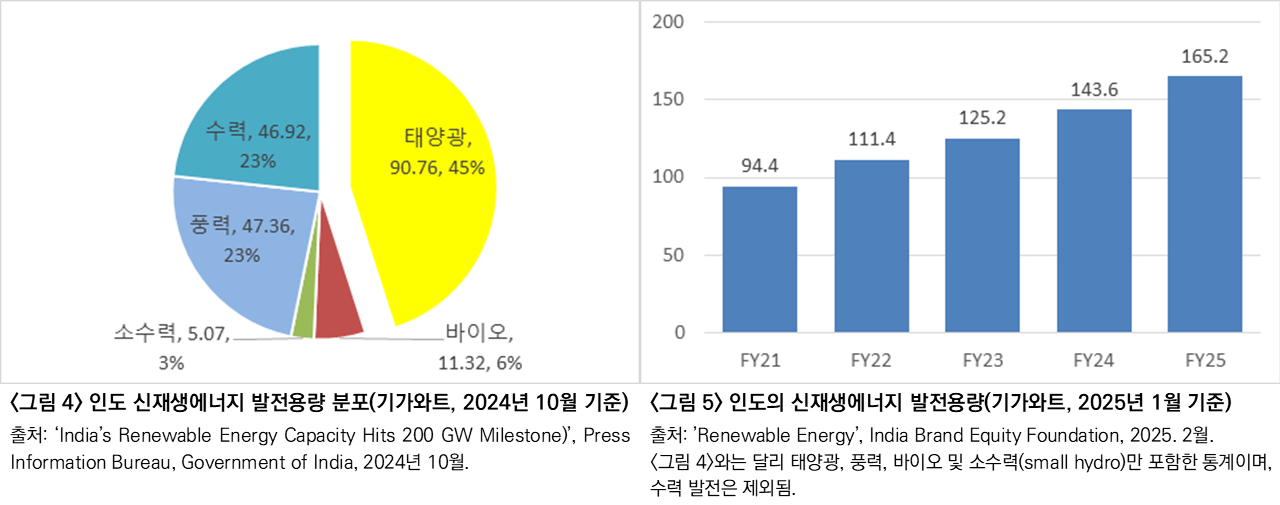

인도가 태양광 발전을 중심으로 한 신재생 에너지 정책에 집중하는 이유는 비교적 자명하다. 전 국토에 걸쳐 일조량은 풍부한 반면 앞서 설명한 지리적 특징대로 수력발전을 가능하게 하는 지형은 중국-인도 국경분쟁 지역을 포함한 히말라야 산맥 지역에만 한정되어 있는 한계점이 가장 첫 번째 이유이다. 둘째로는 태양광 발전에 사용되는 각종 소재와 기자재의 국산화를 추진함으로써 전세계 태양광 발전 산업에서 이미 선도 국가로 등극한 중국에 대한 수입 의존도를 낮추고 인도 내 고용을 확대할 수 있겠다는 산업정책적 측면도 고려된 것이었다. 실제로 <그림 4>에서 보듯이 인도 전체의 신재생에너지 발전 용량의 절반 가량이 태양광 발전으로 구성되어 있으며, 꾸준한 태양광 설비 증설이 있었기에 <그림 5>에 요약된 전체 신재생에너지 발전용량 증가도 가능했다.

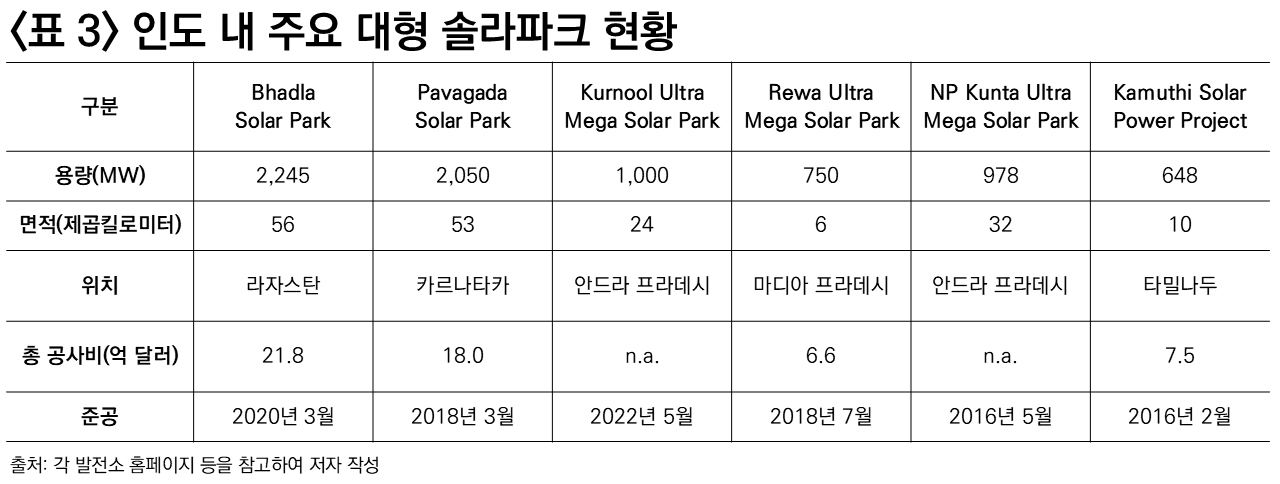

한편, 인도의 태양광 발전 분야에서는 대규모 솔라파크(solar park) 신규 조성이 가장 눈에 띄는 트렌드이다. 인도 남부 타밀나두 소재 카무티 솔라파크부터 인도 북서부 건조지역인 라자스탄에 조성된 바들라 솔라파크에 이르기까지 위치와 규모가 다양하다. 참고로 2024년 10월 기준 인도 정부의 집계에 따르면 바들라 솔라파크가 위치한 라자스탄이 29.98GW로 가장 많은 신재생에너지 발전용량을 보유하고 있고, 구자라트(29.52GW), 타밀나두(23.70GW), 카르나타카(22.37GW) 등이 그 뒤를 잇고 있다.

[# 6] 신재생 에너지에 올인하는 인도… 그러나 만만치 않은 장애물들

지금까지 2070년 순배출 제로를 정책 목표로 하여 인도가 추진하고 있는 기후변화 정책 특히, 태양광 발전에 정책 역량을 집중하는 형태로 나타난 인도 정부의 온실가스 저감 정책을 살펴보았다. 그렇다면 인도가 추진 중인 이러한 정책에 문제점은 없는 것일까? 우선, 2070년 순배출 제로를 달성하겠다는 목표부터 살펴보자.

나렌드라 모디 총리가 COP26 석상에서 ‘2070 순배출 제로’ 달성을 공언하고 그 다음 해에 인도 최초의 ‘저탄소성장을 위한 장기 전략(Long-term Strategy for Low Carbon Development (LT-LEDS)’을 발표하기는 했다. 하지만, 동 전략은 각 산업별 감축 전략을 제시하고는 있으나, 구체적으로 언제 어떻게 탄소감축을 추진할지 명확한 경로(emissions pathway)를 제시하지 못하고 있다. 감축 대상 또한 이산화탄소만을 대상으로 하는지 아니면 다른 온실가스도 모두 포함하는지도 불분명하며, 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술을 포함한 각종 기술 관련 정보의 제공도 부족하다(6). 필자가 만나본 인도의 공무원들 중에서는 ‘인도의 정책 목표는 구체적인 수치를 특정 시기에 달성하기보다는 정책 방향을 제시하는 역할만을 한다’고 말하는 사람들이 제법 많았는데, 기후변화 관련 정책 역시 그중 하나인 것은 아닌지 의심이 들 수밖에 없다.

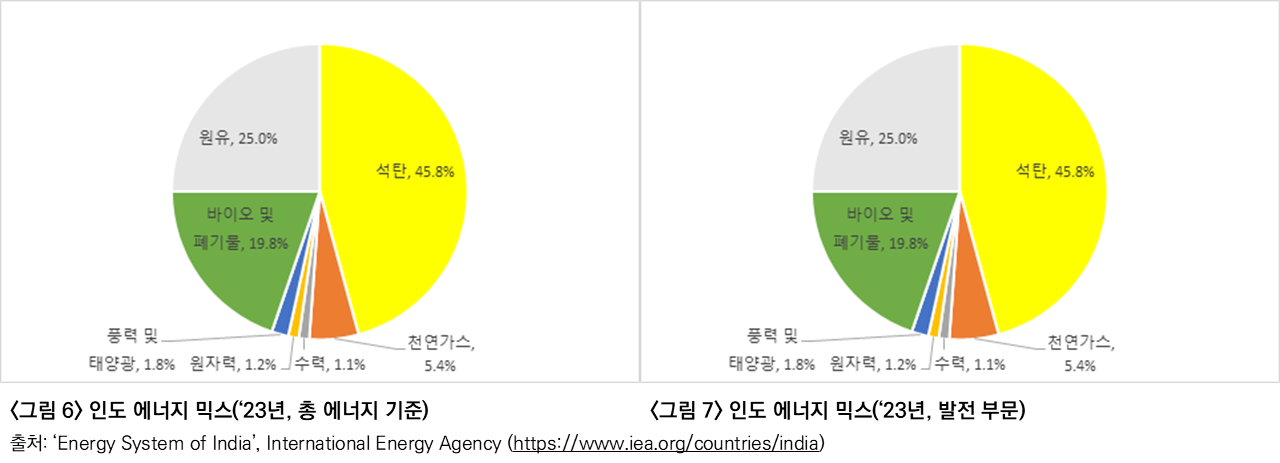

둘째로, 여전히 높은 석탄 등 화석연료에 대한 높은 의존도를 고려할 때 인도의 현행 에너지 믹스(energy mix)를 과연 빠르게 변화시킬 수 있을지에 대한 비판도 제기된다. 2024년 중에는 2023년 대비 두 배가 넘는 24.5GW의 태양광 발전설비가 건설되었고, 풍력발전 설비도 전년 대비 21% 늘어난 3.4GW가 건설되는 등 인도의 신재생 에너지 발전 시장은 크게 성장했다(7). 하지만, <그림 6>와 <그림 7>에서 보듯이 2023년 기준 IEA의 통계에 따르면 아직도 석탄, 원유 등 화석연료에 대한 의존도가 3/4에 이르는 등 인도가 탈석탄화에 이르기 위해서는 가야할 길이 멀다. 반면 <그림 5>에도 나타나듯이 신재생 에너지 발전용량은 아직도 165GW(수력 부문까지 더할 경우 약 200GW)에 머물고 있다. 2010년대 중반에 고작 2∼3GW에 머물던 태양광 발전이 그야말로 폭발적인 성장을 거쳐 현재에 이르렀다고는 하나, 인도 정부가 당초 약속한 대로 2030년까지 현재 설치된 발전설비의 약 1.5배(300GW)를 추가로 건설할 수 있을지 의구심이 들 수밖에 없다.

셋째로, 인도에서 쉽게 고쳐지지 않는 부정부패와 행정 비효율의 문제도 살펴봐야 한다. 전세계 부정부패 문제를 추적하는 민간 단체인 세계투명성기구(Transparency International)가 측정한 가장 최근 ‘부패인식지수(Corruption Perception Index)’에 따르면 인도는 전 세계 180개국 중 부패정도가 96위 수준이다. 다른 나라와 상대적으로 평가한 인도의 청렴도는 아프리카의 잠비아(92위), 튀니지(92위)보다는 조금 낮고 남미의 아르헨티나(99위)나 아프리카의 에티오피아(99위)보다는 조금 높은 수준이다(8). 사회 전반에 뿌리깊게 스며든 부정부패의 폐해는 에너지 산업 분야에서도 심각하다.

단적인 예를 한번 살펴보자. 발전소에서 생산된 전기는 대개의 경우 구매자가 중앙정부 또는 지방정부 등으로 한정되는 경우가 많다. 음식이나 옷처럼 민간에서 다수의 공급자가 다수의 소비자에게 판매하는 자유경쟁시장이 아닌 자연적 독점(natural monopoly)이 형성될 수밖에 없다. 이렇다 보니 발전소가 정부에 전기를 판매하는 가격(off-take price)을 포함한 주요 거래 조건들은 시장에서의 경쟁에 따라 결정되지 않고 협상에 의해 결정되게 마련이다. 결국 협상의 과정에서 부정부패가 발생할 가능성이 높아진다.

실제로 2024년 11월, 미국 뉴욕 동부지방 검찰청은 인도 정부의 공무원에게 2억 5천만 달러(약 3,500억 원)의 뇌물을 공여하려 했다는 이유로 인도 최대 인프라 기업인 아다니 그룹의 가우탐 아다니 회장과 아다니 그룹 및 합작사의 관계자 여러 명을 기소했다. 인도 내 태양광 발전설비를 건설한 후에 인도 정부에 약 20년간 전력을 공급하는 계약을 체결하면서 전력 공급자(즉 아다니 그룹 및 합작사)에게 유리한 비싼 전력 공급가격을 책정해 주는 대가로 인도 공무원들에게 막대한 뇌물을 건네겠다고 약속한 혐의 때문이었다(9). 뇌물을 약속받은 당사자로 알려진 전직 안드라프라데시 주지사가 인도 언론에 출연하여 혐의를 적극 부인했지만 의심의 눈초리가 사라지지 않고 있다.

[# 7] 탄소배출 저감에 있어서 위기이자 기회의 땅

지금까지 인도와 파키스탄을 위시한 남아시아가 얼마나 심각한 기후변화 위험에 직면해 있는지, 그러한 와중에도 인도와 파키스탄이 얼마나 많은 온실가스를 지속적으로 배출하고 있는지, 그리고, 이러한 상황을 타개하기 위해 세계 3위의 온실가스 배출국가인 인도가 어떠한 정책을 추진 중인지를 차례로 살펴보았다. 또한, 인도가 직면하고 있는 다양한 장애물도 살펴보았다. 그렇다면 인도의 엄청난 배출량 수준, 쉽사리 극복하기 어려운 환경적, 사회적 장애물에 지레 겁먹고 남아시아에서의 온실가스 배출 저감을 위한 노력을 포기해도 되는 것일까?

이 질문에 대한 대답을 대신하여 남아시아 지역에 대한 국제사회의 지원이 어떻게 이루어지고 있는지를 밝히면서 글을 맺고자 한다. 전 세계 주요 국제기구들이 인도를 위시한 남아시아 국가에서의 탄소배출 저감 및 적응에 얼마나 많은 노력을 쏟고 있는지를 살펴보기만 해도 대답이 될 것이기 때문이다. 개발도상국의 경제개발과 빈곤퇴치를 지원하는 주요 다자금융기관(Multilateral Development Bank)인 세계은행(World Bank)과 아시아개발은행(Asia Development Bank)은 인도를 포함한 남아시아 지역의 온실가스 배출 저감과 기후변화 적응을 위한 다양한 지원을 계속하고 있다. 세계은행은 인도 중앙정부 및 지방 정부의 다양한 부처와의 협업을 통해 기후변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 농업 경쟁력 강화를 지원하기도 하고, 에너지 효율성 제고와 수자원 관리를 위한 지원에도 나서고 있다. 아시아개발은행은 세계은행 및 일본 정부와 더불어 인도에 가장 많은 공적개발원조(Official Development Assistance)를 제공하는 기관이다. 아시아 개발은행 역시 이륜차를 포함한 교통수단의 전기화를 포함하여 다양한 기후변화 관련 지원을 아끼지 않고 있다.

탄소저감을 통한 기후변화 대응의 길은 길고도 많은 재원이 소요되는 고통스러운 길이다. 인도는 저감해야 할 온실가스 배출량도 많지만, 제한된 재원을 놓고 기후변화 대응과 경쟁하는 빈곤퇴치와 경제개발과 같은 다양한 정책적 이슈들이 산적한 국가이다. 앞으로 헤쳐나가야 할 정책적 어려움은 많지만 인도 정부는 묵묵하게 온실가스 저감의 길을 재촉하기 시작했고, 국제사회 역시 다양한 방법으로 이를 지원하고 있다. 인도가 걸어갈 저탄소 국가로의 변신을 관심 있게 지켜볼만 하겠다.

저자 소개

김기상(kskim@koreaexim.go.kr)은

한국수출입은행 경제협력사업본부 아시아2부 부장이다. 고려대학교 국제대학원에서 국제관계학 박사학위를 취득하였고, 현재 남아시아 지역에 대한 대한민국의 유상원조 지원 업무를 담당하고 있다. 우리나라 공적개발원조에 있어서 기후변화 주류화를 평가한 ‘Mainstreaming Climate Change into Emerging Donor’s Official Development Assistance: The Case of South Korea’(공저) 등의 논문과 ‘기후위기는 국경을 모른다’(초록비책공방) 등의 저서가 있다.

참고문헌

Archer, D. & Brovkin, V.(2008). “The millennial atmospheric lifetime of anthropogenic CO2,” Climatic Change, Vol. 90, pp. 283–297.

Elena Shao(2023, July 19). “Here’s Where Global Heat Records Stand So Far in July,” The New York Times, https://www.nytimes.com/2023/07/19/climate/global-heat-records-july.html

European Commission, Joint Research Centre et al.(2024). GHG emissions of all world countries, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2760/4002897, JRC138862.

Germanwatch(2025). Climate Risk Index 2025 : Who suffers most from extreme weather events?, https://www.germanwatch.org/en/93013

India Brand Equity Foundation(2025, February). Renewable Energy.

International Energy Agency. ‘Energy System of India’, https://www.iea.org/countries/india

Ministry of Health & Family Welfare, National Commission on Population(2020, July). Population projections for India and states 2011–2036 (Technical Group report). Government of India.

Ministry of Statistics and Programme Implementation(2024, November). ‘State Gross Domestic Product-Current Prices’

National Oceanic and Atmospheric Administration(2025, January 10). “2024 was the world’s warmest year on record,” https://www.noaa.gov/news/2024-was-worlds-warmest-year-on-record

Press Information Bureau, Government of India(2024, October 14). India’s renewable energy capacity hits 200 GW milestone [Press release]. Central Electricity Authority, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/oct/doc20241014416801.pdf

Statistic Times, ‘Indian states by GDP per capita’(2025. 4월). www.statisticstimes.com

UN(2023, July 27). “Hottest July ever signals ‘era of global boiling has arrived’ says UN chief,” https://news.un.org/en/story/2023/07/1139162

World Meteorological Organization(2022, May 24). “Climate change made heatwaves in India and Pakistan “30 times more likely”,” https://wmo.int/media/news/climate-change-made-heatwaves-india-and-pakistan-30-times-more-likely

(1) 안토니오 구테레스 유엔사무총장은 2023년 7월 “지구 온난화의 시대는 끝났다. 지구 열탕화의 시대가 왔다(The era of global warming has ended and the ‘era of global boiling’ has arrived.)”라는 메시지를 낸 바 있다. UN(2023) 참조.

(2) Germanwatch는 사망자 수, 10만 명당 사망자 수, GDP 피해액, GDP 피해액의 비중(%) 등 각종 정량 지표를 활용하여 기후변화에 따른 위험이 가장 큰 나라들의 순위를 매겨오고 있다. 1993년 이래 가장 큰 피해가 누적된 국가는 도미니카 공화국이며, 그 뒤를 중국, 온두라스, 미얀마, 이탈리아, 인도, 그리스, 스페인, 바누아투, 필리핀 등이 잇고 있다. Germanwatch의 조사방법론 및 국가 순위는 Germanwatch(2025)를 참조.

(3) 몇몇 연구에 따르면 인류가 배출한 이산화탄소의 약 29%는 1천 년 동안 대기 중에 남아 있게 되고 1만 년이 지나도 14%는 사라지지 않는다고 한다. 가장 오래된 인류의 문명이 채 1만 년이 되지 않는다는 점을 기억해 보면 인간이 배출한 이산화탄소의 생명력은 영원하다고 해도 과언이 아닌 수준이다. 이산화탄소가 대기 중에서 이렇게 오랫동안 잔존할 수 있기 때문에 과거 산업혁명 당시 선진국들이 배출한 막대한 양의 이산화탄소가 현재의 가난한 나라들에게 피해를 미친다는 논리가 설득력이 있는 것이다. 이산화탄소의 잔존주기에 대한 자세한 자료는 Archer & Brovkin(2008) 참조

(4) 물론, 현재 시점에서 온실가스의 배출 총량이 많은 나라만을 일방적으로 비난하는 것이 과연 정당한 것인지는 좀 고민해 봐야 한다. 앞서서도 이미 언급한 대로 선진국들은 산업혁명 시기를 전후하여 현재 사용되는 석탄보다 더 질이 낮은 갈탄 등을 대량으로 연소하면서 지구를 온난화의 길로 이끌기 시작한 역사적 책임이 있다. 이러한 선진국의 책임에는 눈 감은 채 현재 시점에 배출량이 많은 개도국들에게만 그 책임을 묻는 것이 과연 공정한 것인지 대한 의문이 제기될 수밖에 없다. 둘째로, 역사적 책임에 대한 논의는 차지하고 현지 시점에서의 배출량만 따지더라도 문제가 단순하지 않다. 국가별 배출 총량뿐만 아니라 1인당 배출량, 1990년 이후의 배출량 증감 속도, 국가별 총 GDP 대비 온실가스 배출량 등의 다양한 지표도 살펴봐야만 공정한 평가가 될 수 있다. 하지만, 현재 시점에서의 국가별 온실가스 배출 동향만을 요약하자면 (1) 개발도상국이 총배출량에서 차지하는 비중은 상당히 높은 편이며, (2) 이들 개도국의 1인당 온실가스 배출량은 적지만 (3) 빠른 속도로 1인당 배출량 및 총배출량이 증가하고 있다는 특징이 있는 것은 사실이다.

(5) 세계은행은 매년 1인당 국민소득(GNI per capita)을 기준으로 전 세계 국가를 총 4개의 등급으로 분류한다. 가장 최근 기준에 따르면 2023년 1인당 국민소득이 1,145달러 이하이면 저소득국가(Low Income Country), 1,146달러~4,515달러이면 중저소득국가(Lower Middle Income Country, 4,516달러~14,005달러이면 중상위소득국가(Upper Middle Income Country), 그 이상이면 고소득국가(High Income Country)로 분류한다. 자세한 분류는 ‘World Bank Country and Lending Groups(https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups)를 참조.

(6) 인도의 2070년 순배출제로 목표의 한계에 대한 좀 더 자세한 분석은 ‘Climate Action Tracker’의 (https://climateactiontracker.org/countries/india/net-zero-targets/)을 참조.

(7) ‘India’s Renewable Energy Revolution: 2024 Achievements & 2025 Roadmap’, Ministry of New and Renewable Energy of India, 2025. 1. 22자 보도자료 참조.

(8) 세계투명성기구(Transparency International)가 측정한 주요국의 부패인식지수(Corruption Perception Index)를 살펴보려면 http://transparency.org/en/cpi/2024/index/ind 참조.

(9) 인도에서 벌어진 뇌물사건에 왜 갑자기 미국 검찰과 미증권거래위원회(SEC)가 문제를 삼기 시작한 것인지를 이해하려면 미국의 채권시장에 대한 이해가 필요하다. 아다니 그룹은 2021년 9월 미국 내 채권투자자로부터 약 1억 7500만 달러를 빌렸는데, 그 시기는 가우탐 아다니가 주도하여 인도 공무원들에게 뇌물을 제공하는 범법 행위를 저지른 시기와 정확하게 겹친다. 미 증권거래위원회(SEC)는 ‘미국 내 채권시장에서 채권을 발행하여 자금을 조달하는 기업은 부정부패를 방지할 효과적인 조치를 취해야 한다’는 규정과 함께 ‘미국 투자자로부터 돈을 빌리면서 거짓된 정보를 제공해서는 안된다’는 등의 다양한 부정부패 방지 규정을 강제하고 있다. 아다니 그룹이 이러한 규정을 위반했고, 그 중심에 가우탐 아다니가 있다는 혐의로 인해 미 검찰과 증권거래위원회는 아다니를 형사고발한 것이다.