출처: UN Photo/MB (https://media.un.org/photo/en/asset/oun7/oun7662220)

들어가며: 일본 외무성 사료 조사

올해 2025년은 1950년 6·25전쟁 발발 75년, 그리고 정전협정 체결 72년이 되는 해이다. 한반도의 긴장은 여전히 지속되고 있으며, 한국과 일본 모두 정전 체제 하에서 주둔 중인 미군의 존재와 밀접하게 연결되어 있다.

그러나 지금까지 일본과 6·25전쟁 정전을 연관 지어 다룬 연구는 극히 드물다. 정전을 전후한 시기에 일본 외무성이 가진 인식을 다룬 대표적 연구로 남기정(서울대학교 교수)의 저작이 있다. 그는 1953년 6월 11일 오카자키 가쓰오(岡崎勝男) 외상과 존 앨리슨(John M. Allison) 주일 미국 대사의 면담 보고, 6월 18일 사와다 렌조 (澤田廉三) 유엔 대사의 보고, 그리고 7월 23일 아라키 에이키치(新木栄吉) 주미일본대사의 보고 등 세 건의 외무성 문서를 발굴·분석하였다. 이들 외교문서에 따르면 일본 정부는 미국 측에 6·25전쟁의 정전 후 개최될 정치회담에 대한 참여 의사를 전달했으나, 일본의 참여는 실현되지 못하였다(南基正, 2023:230-231).

이러한 기존연구를 출발점으로 일본 외무성의 정전 관련 전략을 검토하기 위해, 필자는 2025년 4월과 6월에 일본 외무성 외교사료관을 여러 차례 방문하여 외무성 아카이브를 조사하였다. 6・25전쟁 정전과 일본에 대한 추가 자료를 발굴하면서 기존 연구에서 소개된 자료도 다른 관점으로 재구성할 수 있다. 일본 외무성의 공개 자료는 일부 국립공문서관 아시아 역사 자료센터(国立公文書館アジア歴史資料センター) 홈페이지에서 열람할 수 있다[1]. 이 홈페이지에는 국립공문서관, 외무성 외교사료관, 방위청 방위연구소 도서관이 소장하는 자료 가운데 디지털화가 진행된 자료부터 순차적으로 제공하고 있다(아시아역사자료센터 센터 공개자료 개요)[2].

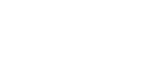

6·25전쟁 휴전과 관련된 문서들은 모든 문서가 온라인으로 공개되지 않았다. 휴전 관련 문서철 가운데 일부 문서는 아직까지 공개가 안 되어 있다. 예를 들어, “미국 군인 포로의 귀뢰(帰来)에 관한 일본인 처(妻)의 노력” 및 “부산에서 유엔군 수송업무에 종사한 일본 업자에 대한 한국 측 압박”에 대한 문서 등이 비공개로 설정되어 있다(사진). 외무성 자료 원문 문서철을 확인하기 위해서는 도쿄에 있는 외무성 외교사료관을 방문해서 직접 자료를 열람해야 한다.

출처: 저자 제공(도쿄: 일본외교사료관, 2025. 4.9.)

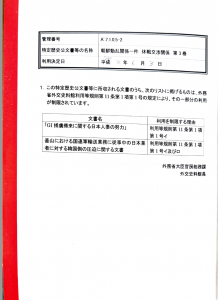

일본 외무성의 자료 가운데 비밀해제가 된 6・25전쟁 정전 관련 문서철은 총 5권이 있다. 그중 한 권은 관계 국가들이 6·25전쟁 정전을 어떻게 보도했는지를 정리한 문서이다. 그 외에 정전 후 한국의 경제 부흥에 관련된 문서철이 2권이 더 있다. 그밖에 한국전쟁 자체에 대한 문서철이 5권이 있다. 본고에서는 정전 및 정전 후 관련 문서철 7권 가운데 협정 체결 전후 시기 일본의 외교인식과 정책이 잘 나타난 문서철 3권, 즉『朝鮮動乱関係一件 休戦交渉関係 第三巻[조선동란 관계 일건 휴전교섭 관계 제 3권]』 ,『朝鮮動乱関係一件 休戦交渉関係 政治会議関係[조선동란 관계 일건 휴전교섭 관계 정치회의 관계]』 ,『朝鮮動乱関係一件 韓国復興関係 日本の協力関係[조선동란 관계 일건 한국 부흥 관계 일본의 협력관계]』를 논한다. 특히, 정전이 일본에 미칠 영향에 대한 외무성의 분석과 특징을 소개한다.

1952년 6월, 일본의 유엔 가입 좌절

6·25전쟁의 정전 협상은 일본과 무관할 수 없다. 정전은 주 유엔 소련 대사 야코프 말리크(Jacob A. Malik)가 1951년 6월 23일에 서방 진영과 일본 간의 대일강화조약 체결을 견제하려고 제의한 데서 시작된 것이기 때문이다(권오중, 2005:157). 이에 따라 일본 정부는 6·25전쟁 정전, 대일강화조약 체결, 유엔 가입을 상호 연관된 사안으로 인식할 수 밖에 없었다. 일본 외무성은 소련과 미국을 비롯한 연합국의 동향을 주시하면서 대일강화조약을 통해 주권을 회복하자 국제 사회에서 발언권을 확보하고자 한 것이다[3].

외무성이 6·25전쟁 정전을 앞두고 한반도에 대한 외교적 관여를 확대하려 한 움직임은, 대일강화조약 체결에 의한 주권 회복과 함께 겪게 된 유엔 가입의 좌절에서 더욱 강화되었다. 1952년 4월, 대일강화조약이 발효되자 일본은 6월에 유엔 가입을 신청하였다. 그러나 소련의 거부권 행사로 무산된 것이다. 소련의 반대로 좌절된 유엔 가입은 단순한 일본만의 요구가 아니라 1951년 9월에 체결된 대일강화조약의 전문(前文)에 아래와 같이 제시된 연합국 진영의 숙원이었음을 알 수 있다.

“연합국 및 일본국은 … 국제 평화 및 안전을 유지하기 위해 주권을 가진 대등한 국가로서 … 평화조약을 체결하기를 희망하므로, … 일본국은 국제연합 가입을 신청하고 또한 모든 경우에 국제연합 헌장의 원칙을 준수하며, … 연합국은 앞의 항목에서 언급한 일본국의 의사를 환영하기 때문에, 연합국 및 일본국은 본 평화조약을 체결하기로 결정한다. …”

일본의 유엔 가입은 1956년 12월에야 실현되었다. 거슬러 보면, 6·25전쟁의 정전 교섭(1951년 6월~1953년 7월), 한일 국교정상화 교섭의 개시(1952년 2월), 그리고 유엔 가입 시도(1952년 6월)는 모두 6·25전쟁 정전체제가 형성되고 강화되는 과정 속에서 진행되었다. 일본이 유엔, 연합국, 그리고 공산권 국가들과 새로운 외교 질서를 모색하던 시기와 맞물려 있다. 특히 6·25전쟁의 정전 교섭이 대일강화조약의 ‘단독 강화’로 전환되는 데에 결정적 계기가 되었던 만큼, 일본에게 정전 체제의 향방은 단순한 한반도 문제를 넘어 자국의 외교 전략과 직결되는 사안이었다. 따라서 일본 정부는 대일강화조약 체결, 정전협정 체제의 구축, 유엔 가입을 각각 분리된 외교 과제로 보지 않고, 상호 긴밀히 연결된 하나의 외교 전략으로 인식하였다. 이와 같은 인식 아래, 일본은 후방기지로서의 역할을 지속하면서, 향후 정전 체제의 형성과정에서 영향력을 확보하는 것을 중요한 외교 과제로 삼았다.

정전에 대한 일본 외무성의 회의와 미국 정치평론가 리프먼의 시각

1953년 6월, 일본 외무성은 정전협정의 체결과 그 후에 이어질 정치회담의 성공을 확신하지 못하였다.『朝鮮動乱関係一件 休戦交渉関係 政治会議関係』에 수록된 1953년 6월 11일자 오카자키 가쓰오(岡崎勝男) 외무대신(외상)과 존 앨리슨(John M. Allison) 주일대사 간 면담 기록에 따르면, 외무성은 “한국전쟁의 장기화 가능성”과 “한국 정부의 불안정성”을 우려해서 정전 체제의 성립과 지속 가능성에 의문을 제기하였다(外務省アジア局, 1953年6月11日,「アリソン大使との会談」発信者:外務省アジア局, 受信者:条約局,『朝鮮動乱関係一件 休戦交渉関係 政治会議関係』) .

출처: 저자 제공(도쿄: 일본외교사료관, 2025. 4.9.)

같은 시기 일본 외무성은 미국의 언론에서 정전 체제을 구축하는 데에 대한 일본의 역할을 강조하는 미국 정치평론가 월터 리프먼(Walter Lippmann, 1889-1974년) 에게 주목하였다. 리프먼은 냉전 초기 국제질서에 대한 날카로운 통찰력으로 명성을 얻은 대표적 오피니언 리더였으며 “20세기 초 미국 언론의 총아”로 불린 인물이다(이준웅, 2024). 리프먼은 6·25 전쟁 발발 직후 맥아더(Douglas MacArthur)를 비판한 것으로도 잘 알려져 있다. 그는 전후 미국의 대표적 현실주의 이론가로서, 존 포스터 덜레스(John Foster Dulles)가 주도한 강경한 반공 외교 노선에 비판적 시각을 제기하였다. 리프먼의 주장은 미국이 동아시아에서 군사적・도덕적 의무에 과도하게 얽매일 위험성을 경고하면서, 보다 신중한 현실주의적 외교를 실행하라는 제안이었다.

리프먼이 강조한 점은 일본을 단순한 후방지원 기지가 아니라 지역 외교의 주체로 재평가해야 한다는 것이었다. 그는 특히 정전협정 체결 직전인 1953년 6월과 체결 직후인 7월 말에, 유엔에서 논의된 정전 후 한반도 문제에 대한 장기적 해결책 결정에서 일본을 제외하면 안된다고 주장한 것이다. 사와다 유엔 대사, 시마즈 히사나가(島津久大) 주 뉴욕 일본 총영사, 아라키 주미 대사가 리프먼의 이와 같은 신문 논조를 오카자키 외상에게 보고했었다(亜二, 1953年6月18日,「朝鮮休戦後の政治会議に関するインド大使の内話に関する件」発信者:澤田大使,受信者:岡崎大臣. ;情一,1953年7月29日,「リップマン論文に関する件」, 発信者:島津総領事, 受信者:岡崎大臣. ;1953年8月26日, 「朝鮮問題政治会議に関する論評報告の件」発信者:新木栄吉, 受信者:外務大臣岡崎勝男殿, 이상 모두『朝鮮動乱関係一件休戦交渉関係政治会議関係』).

정전협정의 체결 직후인 1953년 7월 29일, 시마즈 주 뉴욕 일본총영사가 오카자키 외상에게 보낸 문서에 따르면, 시마즈는 리프먼이 “한반도 문제를 지속적으로 해결하기 위해서는 전쟁 당사국인 남북한과 중국 그리고 미국만으로 결정할 수 없고 일본과 소련이 관여하지 않으면 실질적 효과가 없다”고 주장한 점에 주목하였다. 리프먼의 주장은 “한국 국민들은 미국과 유엔만으로 보장된 해결책이 무의미하며, 주변 강대국인 소련과 독립한 일본과의 안전 보장도 필요하다고 느끼고 있다”고 보고하였다(앞의「リップマン論文に関する件」).

이와 같은 리프먼의 주장은 대일강화조약 체결에서 공산권을 제외한 단독강화를 추진하고 6·25전쟁에서 강경한 반공론을 전개한 덜레스에 대한 비판에 연결된다. 리프먼은 한국의 안전보장이 단순한 정전 협정이나 유엔 중심의 국제적 해결만으로는 충분하지 않다고 보았다. 외무성 문서에 따르면, 리프먼의 주장은 당시 영국 의회도 덜레스 비판에 동조했음을 확인할 수 있다. 이는 리프먼이 강조한 주변국과의 안보 체계 구축이 미국의 영향력을 견제하는 영국의 의견과도 일치되었던 것이다. 리프먼의 제안은 미국 중심의 안보 질서보다 균형 잡힌 지역 안보 구도가 필요하다는 현실주의적 시각을 반영한 것이라고 할 수 있다.

외무성이 이와 같은 리프먼의 논조에 주목한 것은 정전 체제가 미국과 유엔 주도로 강화되면 향후 일본의 국제적 입지가 좁아지고 후방국으로서 부담만 안게 된다는 판단이 있었기 때문이다. 그래서 일본은 리프먼의 주장 가운데 특히 영국이나 소련 등 미국의 영향력을 견제할 수 있는 타국과의 협력을 모색하면서 정전 체제의 형성과정에서 일본의 외교적 입지를 확대하려는 기대를 가진 것이다. 미국은 6・25전쟁 발발 직후, 유엔의 결의에 따라 유엔군의 집단안보 형식으로 참전하였다. 그래서 미국은 정전 협정 체결 후에도 한반도 문제의 해결책을 수립하는데 공산 측과는 물론, 영국 등 유엔 참전국들의 의견을 절충할 필요가 있었던 것이다(송재경, 2024:85-86) .

외무성은 정전협정 체결 후에 개최될 정치회담에 참석하기를 희망하고 주일대사뿐만 아니라 미국 국무성 로버트슨(Walter S. Robertson)차관보를 수상관저에 초대하였다. 그들의 논의 주제는 일본이 휴전 체제를 논의할 자리에 참석하는 문제와 주한미군의 철수에 대해서였다(欧米一, 1953年 8月 19日,「朝鮮問題に対する『ロ』国務次官補の内話に関する件」, 発信者:新木大使, 受信者:岡崎大臣,『朝鮮動乱関係一件 休戦交渉関係 政治会議関係』. 로버트슨은 1953년 10월 워싱턴에서 요시다(吉田茂) 수상의 특사인 이케다 하야토(池田勇人)를 통해 일본에게 방위력 증강을 요구한 소위 ‘로버트슨-이케다 회담(1953.10.2.~10.30)’에 나간 미국의 극동문제 및 미일 안보를 담당한 중요 인물이다.

유엔한국재건단(UNKRA) 활동에 대한 참여

일본 정부는 유엔한국재건단(United Nations Korean Reconstruction Agency:UNKRA)과 양해각서를 체결하고, 민간 기업과도 연계하여 한국 복구 지원에 간접적으로 관여하였다(임다은, 2019:21–22).

이 점을 더 자세히 알아보기 위해 일본 외무성 문서에 나타난 UNKRA 관련 자료를 살펴보면, 외무성이 존 킹슬리(John D. Kingsley) UNKRA 총재와의 협상을 거듭하며 외무성의 입장을 반영하려 한 노력이 확인된다.『朝鮮動乱関係一件 韓国復興関係 日本の協力関係』에 수록된 외무성 자료에 의하면, 1953년 1월 22일, 외무성은 1950년 10월에 개최된 제5차 유엔총회의 결의에 따라 설립된 한국문제 전담기구인 한국통일부흥위원회(United Nations Commission for the Unification and Rehabilitation of Korea, UNCURK)와 UNKRA극동본부, 그리고 통상산업성, 후생성 등 일본의 관계 정부 부처와 조정을 거쳐, 한국에 대한 지원으로 5만 달러 규모의 면(綿)제품과 의약품(각각 절반 비율로)을 보내기로 결정하였다(外務省国際協力局長室, 1953年1月22日,「朝鮮市民救済計画に対する拠金使用に関する打合わせ会議議事録」,『朝鮮動乱関係一件韓国復興関係 日本の協力関係』). 이어서 1월 29일 회의에서는 각각 수량을 결정하였다(外務省国際協力局長室, 1953年1月29日,「朝鮮市民緊急救済計画拠出物資品目に関する第二回打合せ会議要領『朝鮮動乱関係一件韓国復興関係 日本の協力関係』. 이는 단순한 한국에 대한 인도적 지원을 넘어 일본의 민간 기업과의 연계를 수반한 외교 정책의 일환으로, 일본 경제 재건과 국제적 정당성을 확보하기 위한 수단이었다. 외무성은 UNCURK를 통해 한국에서 시급한 것은 의약품이라고 통보를 받았었으나, 한국의 재고 상태를 확인하는데 소용될 시간, 일본 정부의 예산을 심의한 후, 통산성과 후생성의 이해(利害)대립을 절충하는 선으로 구호 물자를 결정한 것도 자료를 통해 알 수 있다.

외무성은 1953년 7월 6일, 통산성, 후생성과 함께 UNKRA 대표와의 삼성(三省)합동회의를 열어 한국 재건 지원에서 일본 측의 역할을 조율하였다. 이 회의에서는 의약품 공급, 건설 자재 수출, 계약 방식, 회계 처리 형식 등이 주요 안건으로 논의되었다.

외무성은 형식적으로는 정부의 직접적 관여를 회피하는 소극적 태도로 공금 지출 금지 조항에 대한 합법성을 확보하면서, 실무적으로 적극적 관여를 모색하는 이중 전략을 전개했음을 보여준다. 한 회의에서 후생성은 “일본 정부가 의약품에 보조금을 지급하는 것이 일본 헌법 제89조(공적 지배에 속하지 않은 사업에 대한 공금 지출 금지)에 저촉될 우려가 있다”고 지적하였다. 이에 외무성 조약국은 “UNKRA와의 계약은 민간기업을 매개로 이루어지며, 일본 정부는 단지 조정 역할만 담당할 뿐, 직접 자금을 제공하는 것이 아니므로 위헌이 아니다”고 반박하였다. 또한 “일본 정부가 UNKRA를 대신해 보증이나 지원을 제공하지 않고, 어디까지나 조정적 역할에 국한한다”는 점을 확인하였다. (1953年7月6日,「UNKRAとの内合会議議事録」, 発信者:通産省通商局, 受信者:厚生省医務局,『朝鮮動乱関係一件韓国復興関係 日本の協力関係』).

실제로 이 회의에 참석한 UNKRA 일본지역 조달사무소장 스콧(C.H. Scott)은 “한국 재건의 성패는 일본의 공급 체제 정비와 긴밀한 관청 간 연계에 달려 있다”고 언급했었다. 이에 대해 일본 보건복지부 의료국은 “해당 지출이 정부 사업에 준하는 것으로 인정될 수 있는지가 핵심”이라며 신중한 태도를 보였다. 그러나 외무성은 “정치적 의미를 고려할 때 기존 법조 범위 내에서 대응이 가능하다”는 입장을 고수하였다(위와 같은 문서).

이러한 일본 정부 내 협의는 제도적 제약 속에서 일본이 국제질서 형성에 참여하기 위한 “발언 공간”을 창출하려는 전략의 일환이라고 할 수 있다. 왜냐하면 외무성이 형식적으로는 민간 계약을 전제로 하면서도, 실질적으로는 헌법에 대한 타협적 해석을 제시하면서 외교 루트를 활용해 UNKRA와의 협력을 주도하였기 때문이다.

같은 시기 외무성 문서에서 6·25전쟁 정전이 성립될 경우 전쟁 특수가 종결되고, 일본 경제에 막대한 영향이 미칠 우려가 있다며 대책을 서둘렀음을 확인할 수 있다. 아라키 주미 대사는 미국의 대표적 신문 『크리스찬 사이언스 모니터 (The Christian Science Monitor)』의 4월 15일자 사설 「일본:전쟁과 무역(Japan:War and Trade)」에 주목하여 아래와 같이 오카자키 외상에게 휴전에 따른 경제적 악영향을 보고하였다.

“일본에 대한 휴전의 영향은 일본인과 함께 극동의 강력한 친구 (a strong friend in the East)가 필요한 미국인에게도 마찬가지로 중대한 관심사이다. 한국의 휴전은 일본에 대한 미국 달러 유입의 종지부가 된다.“ (1953年4月17日,「朝鮮休戦の日本に与える影響」, 発信者:新木栄吉在米特命全権大使,受信者:外務大臣岡崎勝男殿,『朝鮮動乱関係一件 休戦交渉関係 第3巻』).

아라키 주미대사는 같은 맥락으로『뉴욕 타임즈 (The New York Times)』가 정전 협정 체결이 가까워진 6월 9일자에 보도한 기사「한국 휴전의 일본에게 미칠 영향」에 대해서도 오카자키 외상에게 보고하였다. 이에 따르면, 뉴욕타임즈는 ”일본 정부와 주요 공업가들이 미군의 군수품 주문에 대신할 한국 부흥에 필요한 대량 기계 및 물자 주문을 통해 휴전으로 직면할 중대한 경제적 문제를 해결할 것을 기대하고 있다“고 특보를 게재한 것이다(1953年6月9日, 「朝鮮休戦の日本に及ぼす影響」, 発信者:在アメリカ合衆国 新木大使,受信者:岡崎大臣, 『朝鮮動乱関係一件 休戦交渉関係 第3巻』).

외무성은 UNKRA와의 연계를 단순한 한국의 경제 복구 지원의 수준을 넘어 일본의 경제 성장에 대한 제도적 전략의 일환으로 설정하였다. 일본국 헌법 제89조의 제약과 유엔 비가입이라는 제도적 한계 속에서, 외무성은 민간 계약의 형식을 도입하면서 외무성이 주축이 된 정부 부처 간 협조를 통해 전후 일본의 국제적 ‘재정위(repositioning)’를 도모한 것로 해석할 수 있다. 아이러니컬하게도 6・25전쟁의 정전이 일본이 전쟁 특수를 수동적으로 누린 것이 아니라, 헌법을 확대 해석하면서 유엔의 한국 경제 부흥 활동에 참여한 모습을 드러낸 계기가 되었다.

정전협정 체결 이후 시기는 전후 초기 일본 외교가 국제 제도의 주변부에서 다시 중심부로 접근하려 했던 ‘국제화 전략’의 일면을 보여주는 사례로 설정할 수 있다. 특히, 1956년에 유엔 가입을 달성할 과도기에 일본은 유엔과의 협력 아래 경제 성장을 외교의 주된 목표로 삼은 것으로 보인다.

이상과 같이, 일본 외무성이 6・25전쟁 정전 체제를 구축하는 과정에서 작성한 몇 가지 문서를 살펴보면서, 일본이 단순한 유엔군의 후방국으로 그치지 않고 한국의 경제 재건 지원에 관여하면서 정전에 따른 특수 감수를 대처하기 위해 정전 체제에 대한 위상을 확보하려고 한 모습을 확인하였다. 1951년, 공산 진영을 배제한 채 대일강화조약이 체결되면서 미소 냉전에 입각한 정전 체제로 나아갔던 점을 감안할 때, 향후 남북한이 평화조약 체결로 나아가는 과정은 일본, 중국, 러시아, 그리고 남북한이 경제적 협력 관계를 모색하는 방안을 구축할 필요가 있을 것이다.

저자 소개

나가사와 유코(nagasawa@snu.ac.kr)는

와세다대학교 초빙연구원이다. 고려대학교대학원 정치외교학과에서 정치학 박사학위를 취득하였다.하버드 옌칭연구소 펠로우, 도쿄대학교 특임부교수 등으로 활동하면서, 일본의 식민통치부터 한반도 분단, 한일 및 북일 국교정상화 등, 한반도와 일본의 외교사 연구를 진행해 왔다. 최근의 주요 저작으로 도노무라 마사루와의 공저 『부(負)의 유산을 가교로』(도쿄:콜로칼러, 2024, 일본어), 「한국문화유산의 반환문제―도쿄제국대학의 유적조사와 전후 연구·협력, 그리고 과제」 『동아시아 문화 공동체』(도쿄, 도쿄대학출판회, 2026.2예정, 일본어) 등이 있다.

참고문헌

- 사료

日本外務省『朝鮮動乱関係一件 休戦交渉関係 第三巻』A’.7.1.0.5-2.

日本外務省『朝鮮動乱関係一件 休戦交渉関係 政治会議関係』A’.7.1.0.5-2-1.

日本外務省『朝鮮動乱関係一件 韓国復興関係 日本の協力関係』A’.7.1.0.5-3-1.

- 연구서

南基正. 市村繁和 訳. 2023. 『基地国家の誕生−朝鮮戦争と日本・アメリカ』. 東京:東京堂出版.

- 논문

권오중. 2005. “제네바 한국평화회담(1954)의 진행, 결과, 그리고 의미: 한반도 6자회담의 원형?.” 통일정책연구 14권 2호, 153-180.

김명섭. 2009. “전쟁명명의 정치학: “아시아ㆍ태평양전쟁”과 “6・25전쟁.” 韓國政治外交史論叢 제30집2호, 71-98.

나가사와 유코. 2012. “일본 패전 후의 한반도 잔여주권(残余主権)과 한일 ‘분리’-신탁통치안 및 대일강화조약의 ‘한국포기’ 조항을 중심으로(1945~1952). ” 아사아연구 120호, 55-85.

송재경. 2024. “이승만의 북진통일 주장과 외교적 영향-1954년 제네바 회담을 중심으로.” 사림 제 88호, 75-98.

이완범. 2011. “6・25전쟁의 명칭과 그 의미.” 외교 96권: 66-74.

임다은. 2019. “유엔한국재건단(UNKRA)의 조직과 활동.” 서울대학교 대학원 국사학과 석사학위논문.

이준웅. 2022. “한국 언론의 도그마―사실 충분성의 원칙.” 언론과 사회 제30권 4호, 5–43.

미주

본고는 한국어로 작성하기 때문에 대한민국의 법률 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 (제9079호 2008. 3. 28 공포)에서 공식적으로 채택된 용어 「6・25 전쟁」을 사용한다. 그 외 「한국전쟁」, 「조선전쟁」, 「6・25동란」 등, 전쟁의 명칭과 성격 규정에 관한 기존연구는 다음을 참조(김명섭, 2009; 이완범, 2011).

[1] https://www.jacar.go.jp/korean/index.html

[2] https://www.jacar.go.jp/korean/about/materials.html

[3] 대일강화조약을 통한 일본의 주권 회복과 한국 주권에 대해서는 다음을 참조(나가사와 유코. 2012).