제2차 중국-중앙아시아 정상회담

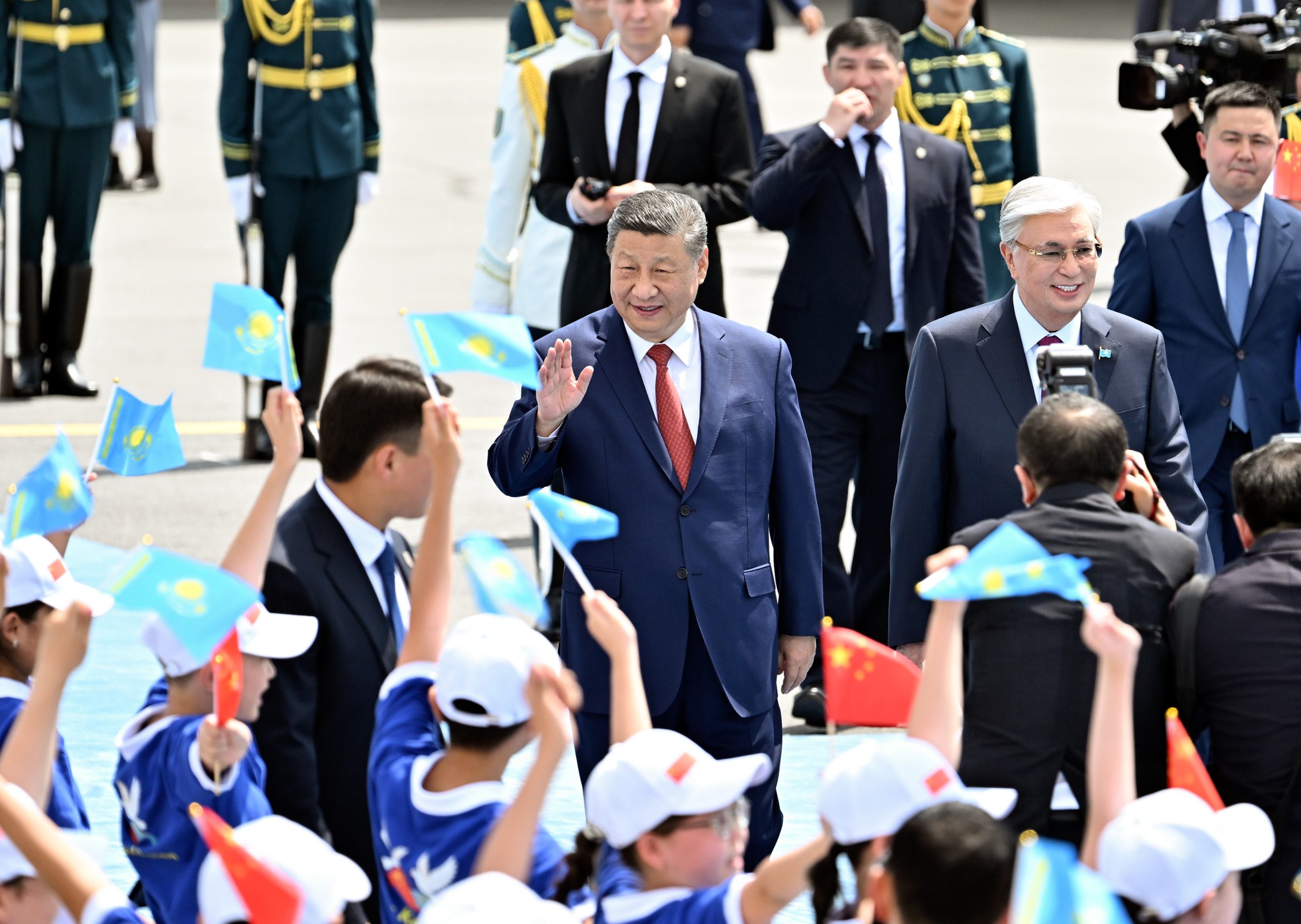

2025년 6월 카자흐스탄 아스타나에서 열린 제2차 중국-중앙아 정상회의(Astana 2025)는 이들 나라 관계와 이 지역의 지정학적 질서 변환의 이정표라고 할 수 있다. Astana 2025는 2023년 5월 중국, 시안에서 열린 제1차 정상회의에 이은 후속 회담으로, 시진핑 주석이 제안한 중앙아시아 협력 구상을 구체화하는 장이었다. 중국은 중앙아시아를 자신이 주도하는 지역 협력체로 묶어내면서 ‘일대일로(Belt & Road Initiative)’의 핵심 축으로 삼고, 역내 영향력 공고화의 틀을 마련하였다. 또한 중국은 인프라 투자와 무역 확대 등을 통해, 중앙아시아의 경제발전을 이끄는 토대를 중국이 폭넓게 제공할 것을 약속하며 그 건재함을 과시했다. 이번 회의를 계기로 중국-중앙아시아 정상회의는 정례화되어 향후 지속적인 협력 플랫폼으로 자리 잡을 예정이다. 이러한 움직임에는 중앙아시아를 둘러싼 국제 정세 변화 속에서 중국이 주도적으로 역내 질서 구축에 나서는 한편, 중앙아 국가들 역시 다각적 대외 협력을 통해 전략적 자율성을 확보하려는 의지가 묻어나 있다.

Astana 2025 회담의 주요 합의 내용

이번 회담의 결과로 주목할 것은 중국과 중앙아 5개국 정상이 서명한 “영구적 선린우호협력 조약 (Treaty on Eternal Good-Neighborliness, Friendship and Cooperation)”이다. 이 다자조약은 중국-중앙아시아 관계를 법적 형태로 격상시킨 것으로 중국이, 러시아, 파키스탄, 북한 등과 맺은 기존 조약들과는 달리 기한이 정해져 있지 않은 것이 특징이며, 또한 상호 무력 사용 제한, 다른 회원국을 공격 대상으로 하는 동맹에 참여하지 않는 등의 조항이 포함되었다. 이번 회의를 계기로 2025~2026년을 중국-중앙아 협력의 전격적 발전의 해로 지정하여 향후 2년간 협력을 집중 추진하기로 했으며, 중국은 중앙아 국가들의 민생 및 개발 사업을 지원하기 위해 15억 위안(약 2870억 원) 규모의 무상원조 제공을 약속했다. 이번 정상회의에서는 경제·사회·안보 전반에 걸쳐 다양한 합의가 도출되었으며, 구체적으로 7대 중점 협력 영역이 제시되었다. 몇 가지 특징적인 영역을 짚어보면 다음과 같다.

무역: 무역 장벽 완화와 원활한 통상을 통해 역내 교역 확대. 실제로 2024년 중국-중앙아시아 교역액은 사상 최고치인 약 1,000억 달러에 달해 전년 대비 35% 증가했으며, 공동 투자한 프로젝트 수도 1만 건을 넘어서는 등 무역/투자가 급증하고 있음. 중앙아시아-중국 무역 플랫폼 구축 합의, 통관 절차 간소화, 스마트 세관 협력을 추진키로 함.

산업: 중국과 중앙아시아의 산업 연계를 강화하고 산업 투자 협력을 촉진. 정상회의 계기 산업·투자 포럼에서 녹색기술, 에너지, 농업, 인프라 등 분야에 걸쳐 58건, 총 250억 달러 규모의 협약이 체결되어 향후 공동 산업 프로젝트가 대거 추진될 계획.

인프라 연결: 교통·물류 인프라 연계성(Connectivity) 제고. 중국-카자흐스탄 간 제3철도 노선 계획, 중국-타지키스탄 간 고속도로 2단계 복원, 트란스카스피 해상-철도 회랑 역량 확대 등이 언급되었으며, 일대일로 구상의 일환인 이러한 인프라 프로젝트들은 중앙아를 경유한 동서 간 중간 회랑을 활성화하여 지역 국가들의 교통 요충지로서 활용.

안보: 테러리즘·분리주의·극단주의 – “3대 악의 세력 (Three forces of Evil)”에 공동으로 대응하고 마약 운반 등 초국경 범죄와 사이버범죄에 공동 협력. 중국은 중앙아 국가들의 국방·치안 현대화를 지원하고 이에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 인프라, 기술 등을 제공하기로 함. Safe City 사업, 합동훈련 등을 확대. 특히 아프가니스탄의 안정을 위해 주변국으로서 공조.

‘아스타나 2025 합의’의 성격: 제도화 및 규범 통합형 지역주의

Astana 2025를 통해 가시화된 중국-중앙아시아 협력 플랫폼은 겉으로는 일대일로(BRI)나 상하이협력기구(SCO)와 유사하며 일부 안건이 중첩되는 듯하지만, 그 핵심적 성격은 뚜렷이 구분된다. BRI가 인프라 건설과 물류 네트워크 구축에 초점을 둔 경제 협력이고, SCO는 안보 협력과 테러 대응을 중심으로 하는 제도적 틀이다. 이에 반해 Astana 2025는 경제·안보·정치 의제를 포괄적으로 결합해, 중국을 중심으로 한 새로운 다자 지역질서를 제도화하려는 실험장이라는 점에서 차별화된다.

C5(중앙아 5개국)+1(중국)의 독자적× 심층적 제도화

중국-중앙아 정상회의는 훨씬 높은 수준의 공식성을 지니고 있다. BRI가 중국 주도의 경제협력 비전 및 개별 인프라 사업들의 총칭으로서 별도 기구나 회원제 없이 운용되어온 반면, 중국-중앙아 정상회의는 독자적 다자 협의체이며 상설 사무국, 사무총장까지 두고 있다. 또한 6개국이 영구 우호 협력을 다짐하는 다자조약까지 체결함으로써, 협력의 규범과 원칙을 아예 법제화하였다. BRI는 각 참여국과의 양자 MOU나 프로젝트 계약 형태로 존재하나, 이런 다자 규범체계를 수반하지는 않았다. SCO의 경우 2001년 출범 이래 사무국과 정례 정상회의를 갖춘 국제기구로 기능해왔지만, 회원 구성과 의제 면에서 중앙아시아-중국 포맷(The Central Asia-China Format)의 격과는 완연히 구분된다. SCO에는 러시아, 인도, 파키스탄, 이란 등 강대국들이 포함되어 있어 의사결정에 다양한 이해관계가 반영되어야 하고, 안보 협력을 주된 목적으로 해온 만큼 경제·개발 협력에서는 한계가 있다. 한편, 중국-중앙아시아 정상회의는 비교적 작은 규모(6개국)의 동질적인 지역 협력의 플랫폼으로서, 합의 도출과 이행이 신속하고 실질적일 수 있다.

규범과 공동 가치를 기반으로 한 지역주의

규범과 가치의 확산 측면에서 Astana 정상회의는 ‘규범 통합형 지역주의’의 면모를 보이고 있다. SCO에도 “상하이 정신”(서로의 핵심이익 존중, 내정불간섭 등)이라는 가치 규범이 존재하나, 중국-중앙아 협력체는 이의 심화된 형태로, 중국이 추구하는 국제 규범을 지역 차원에서 구현하려 하고 있다. 아스타나 선언은 유엔 헌장 존중, 주권과 영토보전 상호지지 등을 천명하면서도 인권 문제의 정치화 반대, 다극질서와 포용적 세계화를 지지한다는 내용을 담아 중국의 국제질서관을 반영하고 있다. 아스타나 선언문에서 직접적으로 중앙아 5개국은 하나의 중국 원칙과 대만 문제에 대한 중국 입장을 확인하고 중국의 국가통일 노력에 지지를 표명했고, 중국 역시 중앙아 국가들의 독립과 주권을 존중하겠다고 천명한다. 이러한 호혜적 핵심이익 존중의 규범은 BRI 같은 경제협력 구상에는 부각되지 않았던 측면으로, 중국이 이 지역에서 정치·안보적 신뢰까지 포괄하는 규범적 연대를 구축하고 있음을 의미한다. 또한 이들 6개국은유엔 총회에서 다자협력을 촉구하는 결의안 공동 발의나, 국제법 준수를 강조하는 입장 등에서 보조를 맞추기로 합의했다. 이처럼 중앙아-중국 포맷은 단순한 경제, 안보 프로젝트 협력을 넘어 가치와 규범을 공유하고 이를 기반으로 한 공동 대응이라는 원칙을 현실화 했다.

Astana 2025의 지정학적 함의

Astana 2025는 러시아-우크라이나 전쟁과 가자-이스라엘 전쟁으로 생긴 권력의 공백을 뚫고 중국이 중앙아시아의 공간을 통해 유라시아 지역질서의 새로운 설계자로 등극하는 계기가 될 가능성이 높다. 중앙아시아의 전통적인 안보 보장국이자 동시에 경제적으로도 매우 유기적인 공존관계를 유지해온 러시아가 점차 그 영향력을 잃어가고 있는 가운데, 중국은 대규모 원조, 무역 및 산업 투자, 금융, 기술 협력을 매개로 하여 일대일로(BRI)부터 Astana 2025까지 중앙아 5개국을 자신의 경제권으로 성공적으로 끌어들이고 있다. 특히, 다른 강대국들이 동시에 관여하는 SCO와 BRI와는 달리 ‘중앙아 5개국과 중국’이라는 플랫폼을 공고히 하면서 중국이 선도하는 다자적 지역주의의 모습이 구체화 되고 있는 것으로 보여진다. 즉, 중앙아시아 지역질서가 기존의 러시아 중심의 다자적체제 혹은 서방 주도의 자유주의적 통합이라는 형태와는 구분되는 제3의 길을 걸어가게 된 것 이다. 서구는 C5+1 회의나 EU-Central Asia 포럼을 통해 중앙아 관여를 확대하려 하지만, 내부 정치적, 재정적 제약으로 중국의 투자·제도 구축 속도와 규모를 따라오지 못하고 있다. 즉, Astana 2025는 러시아의 약화된 영향력 위에서 중국이 경제·외교·기술 네트워크를 결속해 새로운 지역 질서를 설계하는 장면을 보여준다. 이는 중앙아의 지정학적 전략의 무게중심이 중국 중심의 규범 통합적, 다자적 지역주의로 이동하는 한편, 크게는 유라시아에서 포스트-우크라이나 질서의 글로벌 권력지형이 재편되고 있음을 시사한다.

저자 소개

김선희(shkim_politics_rus@snu.ac.kr)

현) 서울대학교 아시아연구소 선임연구원, 고려대학교 국제학부 강사

전) 동아시아연구원(EAI) 선임연구원, William & Mary 정치학과 초빙조교수, Columbia University, Harriman Institute 박사후연구원

<주요 저서와 논문>

“’우리’가 된 난민: 우크라이나 난민과 폴란드 극우 정치의 역설.” 『슬라브학보』 40(1), 2025.

<최신관련자료>

김경민 (2025). “제2차 중앙아시아–중국 정상회의 주요 내용과 시사점.” 『지역연구 공동 동향 세미나』 12. 서울: 대외정책연구원.

Akhmetkali, A. (2025). “China, Central Asia Sign Treaty, Outline New Paths for Cooperation.” The Astana Times, June 18. (accessed 2025, Nov. 1)

Cannon, B. J. and Rossiter, A. (2025). “Rethinking and arresting Eurasian hegemony: the centrality of Central Asia to Indo-Pacific strategies.” International Affairs 101(4), 1193–1212. https://doi.org/10.1093/ia/iiaf064.

the second Central Asia-China summit (2025). “Astana Declaration of the Second Central Asia-China Summit.” Declaration. Astana, June. (accessed 2025, Nov. 1)

Xi, Jinping (2025). “Championing the China-Central Asia Spirit For High-Quality Cooperation in the Region.” Keynote Speech. Astana, June. (accessed 2025, Nov. 1)