출처: 알라타우시 홈페이지(https://alatau.city/)

중앙아시아 경제의 문제점은 무엇인가?

중앙아시아 국가들의 경제는 성장을 지속하고 있다. 2024년의 경우 카자흐스탄과 투르크메니스탄을 제외한 3개국은 6% 이상의 높은 경제성장률을 기록했으며, 2025년에도 투르크메니스탄을 제외한 4개국은 5% 이상의 경제성장률을 기록했다. 물론 중앙아시아 국가들의 평균 경제성장률이 2023년의 6.6%에서 2024년 6.4%, 2025년 6.1%로 하락하고 있기는 하지만, 세계의 평균 성장률도 하락(2023년의 3.5%에서 2024년 3.3%, 2025년 3.0%)하고 있다. 무엇보다 중앙아시아의 평균 경제성장률은 세계 평균 성장률의 두 배에 달한다(IMF, 2025).

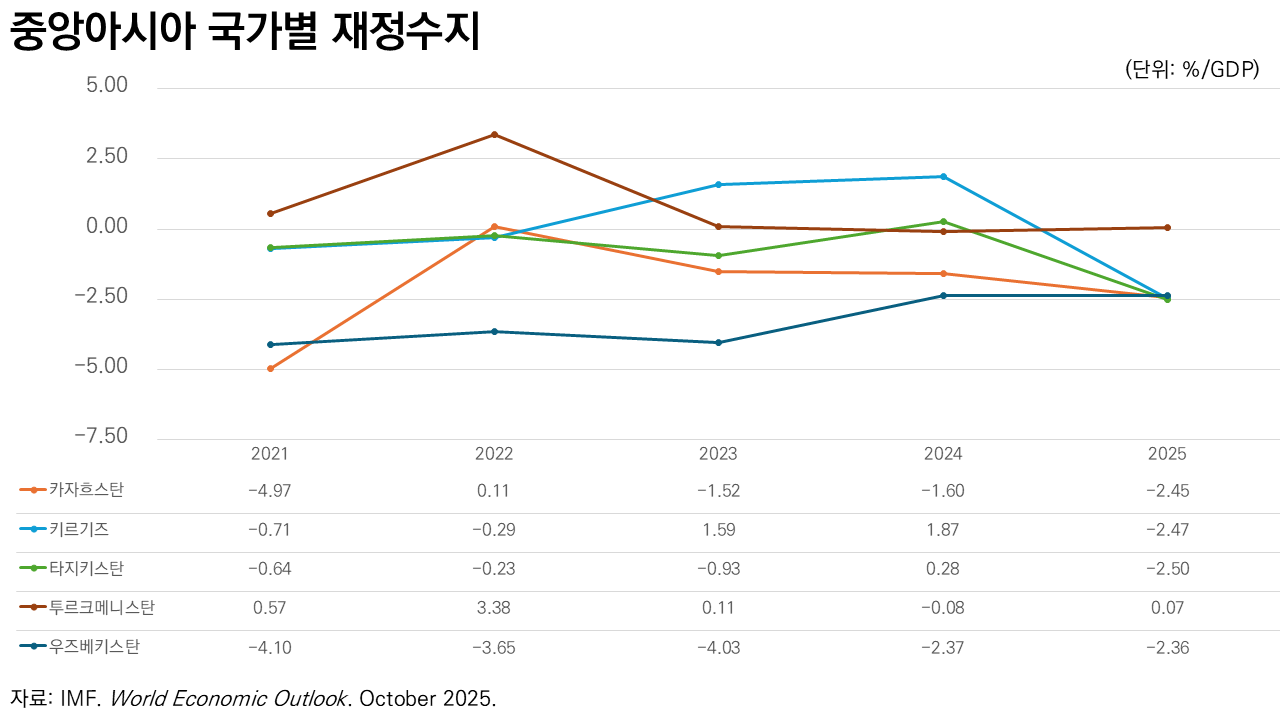

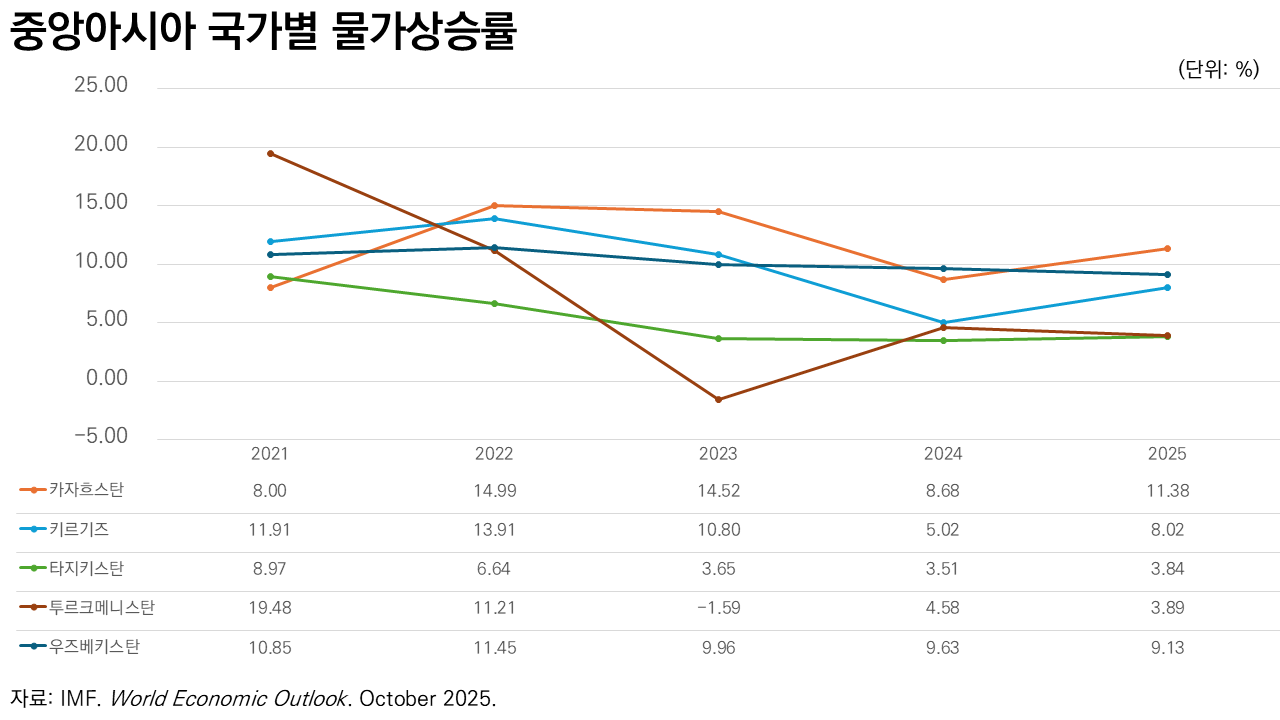

그러나 중앙아시아 경제가 안정적인 성장 동력을 가지고 있다고 할 수 있을까? 중장기적으로 현재와 같은 경제성장률을 지속할 수 있을까? 이에 대한 대답은 다소 부정적이다. 플러스 성장 지속에도 불구하고 중앙아시아 각국의 재정수지는 적자가 지속되고 있으며, 물가상승률은 세계 평균 수준을 훨씬 상회하고 있다. 이는 최근에 발표된 IMF 통계에서도 잘 나타나고 있다.

2025년에 중앙아시아 5개국의 재정수지는 모두 적자를 기록했다. 대규모 인프라 투자 지속, 정부의 사회보장 지출 확대, 공공부문 임금인상 등이 재정수지 적자의 주요 원인으로 분석된다. 전체적으로 사회·경제발전을 위한 각국 정부의 투자 확대가 재정적자의 주요 요인이라고 할 수 있다. 문제는 중앙아시아 국가들이 이러한 재정적자를 벗어날 여지가 크지 않다는 것이다.

높은 물가상승률도 지속되었다. 중앙아시아 5개국의 평균 물가상승률은 2024년의 6.3%에서 2025년에는 7.4%로 상승했다. 공공서비스 요금 인상, 식품 가격 상승 등의 요인에 따라 카자흐스탄이 9.9%, 우즈베키스탄이 8.8%의 높은 물가상승률을 기록했으며, 투르크메니스탄에서도 국영기업에 대한 대출 증가, 공공부문 임금인상, 식품 가격 상승 등의 요인으로 물가상승률이 2024년의 4.8%에서 2025년에는 7.0%로 크게 상승했다(IMF, 2025).

재정적자와 높은 물가상승률 지속은 다른 여러 요인과 함께 중앙아시아 국내 산업의 취약성과 연관된다. 취약한 산업기반으로 인해 세원이 부족하여 재정적자가 계속되고 있는 것이다. 또한 국내 생산 물품이 부족한 가운데 해외 수입품의 가격 상승이 높은 물가상승률의 주요 요인이 되고 있다.

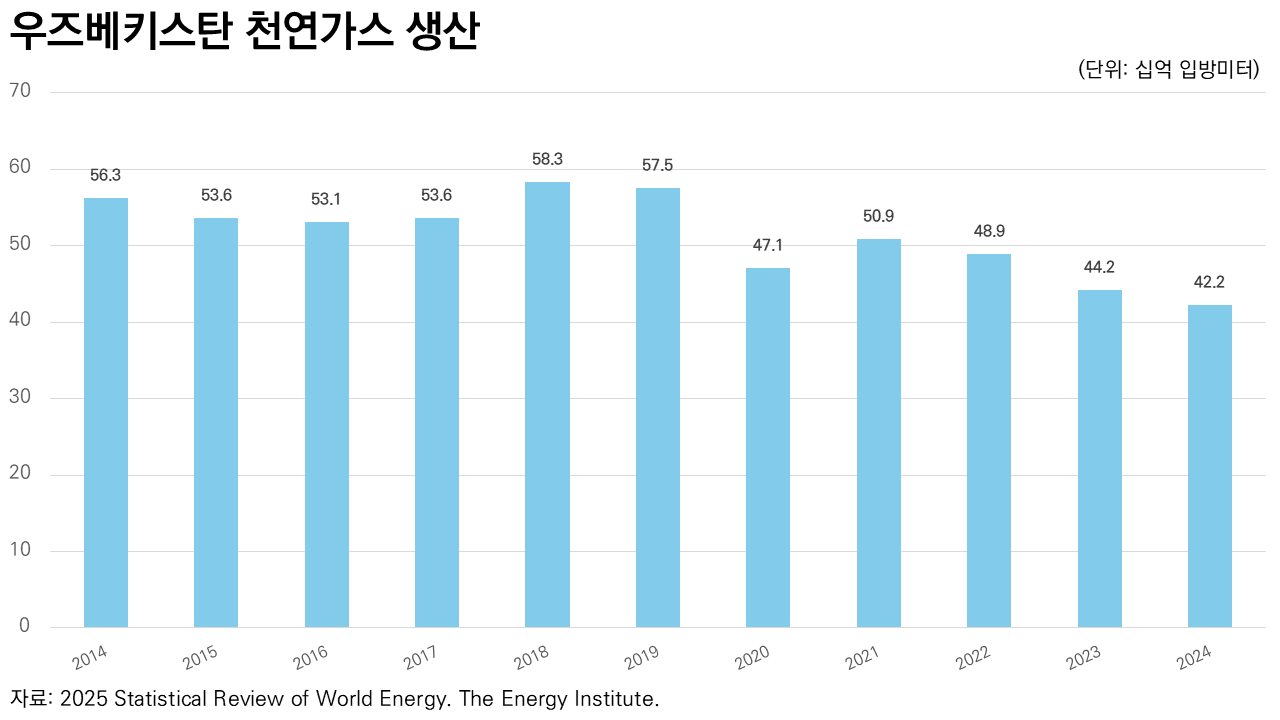

중앙아시아 경제의 취약성은 핵심 산업이라고 할 수 있는 에너지 부문에서도 나타난다. 에너지 자원에 대한 의존도가 높은 중앙아시아 경제의 문제점들이 최근 부각되고 있다. 중앙아시아 에너지 보유국들의 에너지 자원 생산량이 점차 하락하고 있는 것이다. 특히 우즈베키스탄은 가스 생산량 감소와 국내 소비 필요에 따라 2022년 말 가스 수출을 중단했고 2025년에는 완전한 가스 수출 중단을 선언한 바 있다.

에너지 주도 경제는 분명한 한계가 있다. 우선 새로운 에너지 자원의 개발을 위해서는 막대한 규모의 투자가 필요하며 이는 외국기업의 투자 유치를 통해서 가능하다. 에너지 자원의 수출이 안정적이어야 생산도 증대될 수 있는데, 에너지 수출이 증대되기 위해서는 세계 경제가 안정적으로 성장을 지속해야 한다. 특히 주요 에너지 수입국의 경제가 성장을 지속해야 한다. 이에 더하여 국제에너지 가격의 높은 변동성은 각국 경제의 안정성을 위협한다. 무엇보다 에너지 자원은 언젠가는 고갈될 것이다. 이러한 점들이 중앙아시아 에너지 생산국의 경제성장 지속을 위협하는 요인들이다.

에너지 주도 경제의 불안정성은 세계 4대 천연가스 보유국인 투르크메니스탄에서도 잘 파악할 수 있다. 투르크메니스탄은 2023년 이후 최대 수출품인 천연가스 가격의 약세, 최대 수입 상대국인 중국의 경제성장 둔화 등의 영향으로 중앙아시아 국가들 가운데 가장 낮은 2%대의 저성장이 지속되고 있다(IMF, 2025).

중앙아시아 국가들이 중장기에 안정적으로 성장하기 위해서는 어떤 정책이 필요한 것인가? 중앙아시아 각국 정부는 모두 이러한 문제를 진지하게 고민해 왔다. 그동안 중앙아시아 국가들이 택한 정책들은 에너지 자원생산 증대, 에너지 자원 활용의 고부가가치화, 광물 자원 개발 확대, 산업 다각화, 외국인 투자 유치를 통한 경제특구 운영 등이 있었다.

다양한 대응책 가운데 최근 중앙아시아 국가들이 공통적으로 추진하는 정책을 발견할 수 있다. 디지털 부문에서 산업 혁신을 추진하는 것과 디지털이 접목된 스마트 도시 건설을 통한 혁신 공간의 조성 정책이 그것이다.

혁신 산업으로서의 디지털 발전 추진

중앙아시아 각국은 에너지 의존 구조에서 벗어나 디지털 산업을 신성장 동력으로 육성하고자 한다. 각국 정부는 디지털 산업이 글로벌 경제의 흐름에 부합하는 동시에 다른 제조업 부문에 비해 경쟁력을 가질 수 있다고 평가하고 있다. 또한 디지털 산업 발전을 통해 사회경제구조 전반에서 혁신이 진행될 것으로 기대한다. 중앙아시아 주요국들인 카자흐스탄과 우즈베키스탄이 이 지역의 디지털 산업 발전을 주도하고 있다.

2025년 9월 카자흐스탄의 토카예프 대통령은 ‘인공지능(AI) 시대의 카자흐스탄: 디지털 전환을 통한 핵심 과제와 해결 방안’에 대한 국정연설을 실시했다. 이 연설에서 토카예프 대통령은 향후 3년 이내에 완전한 디지털 국가로의 전환을 목표로 제시했다. 이후 2025년 10월에 개최된 ‘디지털 브리지(Digital Bridge) 2025’ 국제 포럼 연설에서 디지털 형식의 거버넌스(Digital format of Governance)로의 완전한 전환을 다시 강조했다. 정부는 ‘인공지능 및 디지털 개발부’를 신설했으며, 디지털 관련 법을 정비하고 있다. 이를 통해 카자흐스탄은 정부 행정의 전 분야에서 디지털 시스템을 도입하고, AI를 중심으로 첨단 기술을 활용한 지식 기반 사회를 구축하고자 한다.

이보다 앞서 2024년에 카자흐스탄 정부는 ‘2024-2029년 AI 개발 전략(Concept for AI Development 2024-2029)’을 발표하며 AI 개발을 위한 로드맵을 수립한 바 있다. 향후 정부는 데이터 관리, 인프라, 인적 자본, 연구 개발, 규제 프레임워크 등 5대 핵심 영역에 중점을 둔 인공지능(AI) 개발을 가속화할 계획이다. 2025년 10월에는 아스타나에 ‘알렘(Alem).ai 국제 인공지능 센터’라는 국제 AI 센터를 설립했는데, 파벨 두로프 텔레그램 최고경영자가 이 센터에 연구실을 개설할 것이라고 발표하기도 했다. 또한 정부 주도로 2025년부터 향후 6년간 매년 10만 명의 학생에게 AI 교육을 실시하는 AI-사나(Sana) 사업을 시작했으며, 중장기적으로는 1백만 AI 인재 양성을 목표로 하고 있다.

카자흐스탄 정부는 이러한 정책들을 통해 디지털 의료, 핀테크, 바이오테크, 스타트업 등 다양한 산업 분야에서 디지털, AI가 실제로 접목될 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다. 다양한 영역에서 디지털 산업을 발전시키고, 이를 국가 사회경제 발전의 계기로 적극 활용하겠다는 것이다.

우즈베키스탄은 2020년에 발표된 ‘Digital Uzbekistan 2030’ 전략을 통해 디지털 타슈켄트, 농업 디지털, 디지털 헬스케어, 전자정부 등 경제 전반에서 디지털 전환을 추진하고 있다. 정부·공공기관의 AI 도입, 의료 디지털화 등을 통해 2026년까지 공공서비스의 70%를 디지털화하고, IT산업 규모를 100조 숨(약 80억 달러)으로 확대할 계획이다(Daryo, 25/07/02). 2030년에는 우즈베키스탄 내에서 생산되는 AI 기반 소프트웨어와 서비스 부문의 가치가 15억 달러에 달할 것으로 전망하고 있으며, 이를 위해 10개의 AI 연구소를 설립할 계획이다(News Central Asia, 25/02/03).

이미 우즈베키스탄 정부는 수년 전부터 디지털 발전을 추진해 왔다. 2019년부터 IT산업 발전을 위해 타슈켄트를 비롯하여 안디잔, 페르가나, 부하라, 호레즘 등 국토 전역에서 IT 파크를 운영하고 있다. IT 파크에서는 다양한 세제 혜택 제공을 통해 외국기업의 투자를 유치하여 디지털 기술 제품을 생산하고 수출을 확대하는 정책을 추진하고 있다. 2025년 7월 기준으로 752개의 외국기업이 IT 파크에 입주해 있다(Baskakova, 25/07/03). 우즈베키스탄 정부는 외국기업들과의 협력을 통해 디지털 기업 창업과 인력 양성 사업을 적극 추진하고 있는데 한국, 미국, 독일, 중국 등에 IT 파크 해외 사무소를 두고 있는 것에서 이러한 정책 방향을 잘 파악할 수 있다.

카자흐스탄과 우즈베키스탄의 디지털 정책은 다소 차이가 있다. 카자흐스탄은 독자적인 AI 정책 등을 통해 다양한 산업에 AI와 디지털을 적용하여 AI 강국, 디지털 강국으로의 발전을 추진하고 있으며, 우즈베키스탄은 외국기업의 투자 유치를 통해 디지털 관련 제품과 서비스의 수출 확대, 이를 위한 외국과의 협력에 많은 관심을 가지고 있다.

다른 중앙아시아 국가들도 디지털 정책을 적극 추진하고 있다. 키르기즈 공화국은 ‘2018~2040 국가발전 전략’에서 디지털 전환을 주요 정책으로 하고, 전자정부, 디지털 금융, 의료 시스템 현대화, 광대역 인터넷망 구축 등의 사업을 추진하고 있다. 2025년에는 AI 발전을 위해 ‘국가 AI 위원회’를 설립하기도 했다.

이처럼 중앙아시아 각국 정부는 주요 산업 정책으로 디지털 부문에 집중하고 있다. 각국의 정책에 기술, 자본이 뒷받침되면 중앙아시아 디지털 산업은 새로운 경제 동력으로 발전할 가능성이 충분히 있을 것이다. 디지털 산업 발전 정책은 중앙아시아 경제의 주요 문제 가운데 하나인 고용의 확대에도 기여할 것으로 전망된다. 취약한 제조업에 따른 일자리 부족으로 중앙아시아 출신의 노동자들이 러시아, 한국, 유럽 등에서 이주 노동에 종사하고 있으며, 이는 각국의 사회 안정과 경제발전에 중대한 문제점으로 작용해 왔다. 향후 디지털 산업의 발전은 이러한 중앙아시아 사회의 문제들을 일정 부분 개선하는 데도 기여할 수 있을 것이다.

중앙아시아 각국의 혁신 신도시 건설 열풍

중앙아시아 각국의 혁신 정책에서 주목되는 부분은 첨단 혁신 공간으로서의 신도시 건설이다. 다양한 영역에서 디지털이 적용된 새로운 스마트 도시를 건설하고 있다. 중앙아시아 국가들은 대도시 인구 증가에 대응하기 위해 신도시 건설이 필요하다. 세계 평균을 상회하는 인구 증가율에 따라 각국의 최대 도시인 타슈켄트나 알마티의 수용 능력이 한계에 달한 것이 신도시 건설의 주요 요인이다. 이런 상황에서 각국 정부는 다양한 첨단 디지털 환경이 갖추어진 주거, 행정, 산업 공간으로 신도시를 조성하고자 한다.

중앙아시아에서 가장 인구가 많은 우즈베키스탄에서 신도시 건설이 먼저 추진되고 있다. 우즈베키스탄 정부는 수도 타슈켄트의 인구가 2023년의 300만 명에서 2041년에는 515만 명에 이를 것으로 전망하고 있으며, 이에 따라 도시 확장의 필요성이 커지고 있다. 수도의 주택 부족, 교통 혼잡 문제를 해소하기 위해 2023년 3월부터 타슈켄트 동쪽 지역에 두 개의 신도시 건설을 추진하고 있다. 현재 2045년 완공을 목표로 250만 명의 인구가 거주할 수 있는 2만 헥타르 규모의 ‘뉴 타슈켄트(New Tashkent) 신도시’와 6,000헥타르 규모의 ‘얀기 샤하르(Yangi Shahar) 신도시’가 조성 중이다. ‘뉴 타슈켄트 신도시’에는 420헥타르에 20만 그루의 나무를 심어 센트럴파크를 조성하고, 혁신기술 기반 고소득 일자리 20만 개 창출을 위한 신기술단지, IT 단지, 교육 및 의료 클러스터를 조성할 계획이다. 또한 정부는 이 지역을 새로운 첨단기술·행정중심지로 개발하고, 정부 부처와 공공기관 등을 대대적으로 이전할 계획이다. 얀기 사하르 지역에는 2045년까지 50만 명이 거주할 수 있는 주택 건설을 계획하고 있으며, 장기적으로 90만 명 이상을 수용할 수 있을 것으로 전망하고 있다(Tashkent Times, 22/10/26). 물론 이 신도시들에는 첨단 스마트 교통 시스템이 적용될 예정이다.

출처: ‘뉴 타슈켄트’ 홈페이지 (https://newtashkent.uz/en/news/authority-elon/yangi-toshkent-3)

카자흐스탄은 최대 도시이며 이전의 수도인 알마티 인근에 ‘알라타우 신도시’ 건설을 추진하고 있다. 정부는 880㎢의 면적에 190만 명 인구를 수용하고, 110만 개의 일자리를 창출한다는 목표로 첨단 도시 건설을 추진하고 있다. 우선 440ha 면적에 산업·금융·관광·교육 등 4개 핵심 기능을 수행하는 특화 구역을 조성할 계획이다. 알라타우 시티는 스마트, 그린, 글로벌을 핵심 구성 요소로 하며, 첨단 기술, 친환경 인프라, 지속 가능한 산업 생태계가 구축된 신도시 모델을 지향하고 있다. 향후 카자흐스탄 정부는 신도시에 첨단 산업 서비스인 도심 항공 모빌리티(UAM)와 지능형 교통 정보 체계(ITS) 등을 구축할 계획이기도 하다.

투르크메니스탄도 수도인 아쉬하바드(Ashgabat)에서 남서쪽으로 30㎞ 떨어진 지역에 스마트 신도시 아르카닥(Arkadag) 건설을 추진하고 있다. 전체 면적 약 300만 평(1,002만㎡), 수용 인구 약 73,000명 규모의 스마트시티가 건설될 계획이다. 신도시에는 50억 달러의 예산이 투입되어 태양광 패널 등 친환경 설비를 갖추고, 전기버스가 운행되며, AI와 사물인터넷 등 디지털 기술이 도시 행정 전반에 적용될 계획이다. 2023년 6월 투르크메니스탄 최초의 스마트 신도시 건설 1단계가 준공되었으며, 2단계는 2027년까지 완료될 예정이다.

이와 같이 중앙아시아 국가들은 혁신 공간 조성을 통해 신도시를 개발하고, 이곳에 혁신 기술을 적용하는 동시에 혁신 산업 발전을 위한 클러스터를 조성하고자 한다. 각국 정부는 혁신 도시 개발이 향후 자국의 주거 환경뿐만 아니라 사회·경제 구조 전반을 변화시키며, 정부 행정과 국민 생활 방식에도 영향을 줄 것으로 기대하고 있다. 중앙아시아의 신도시 건설을 위해 각국은 외국기업의 투자 유치를 적극 추진 중이며, 이미 유럽, 중동, 중국 등 여러 국가의 주요 기업들이 관심을 표명하고 있다. 이처럼 외국기업의 투자 유치를 통한 신도시 건설 정책이 친환경, AI, 미래 모빌리티 등 중앙아시아 각국 정부가 기대하는 혁신 산업 육성의 계기가 될 수 있을지 주목된다.

중앙아시아의 혁신은 성공할 것인가?

그렇다면 이러한 산업과 공간의 혁신을 통해 중앙아시아 국가들은 기대하는 성과를 거둘 수 있을 것인가? 중앙아시아 국가들은 디지털 전환이 사회 경제 전반에 큰 영향을 줄 것으로 전망하고 있으며, 디지털 산업 발전을 통해 선진국과의 경제적 격차를 좁힐 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 각국 정부가 추진하는 첨단 디지털이 적용된 신도시 건설 프로젝트가 새로운 주거 공간을 건설하여 국민들의 삶의 질을 개선하는 동시에 디지털 산업의 생태계를 구축할 것으로 전망하고 있다.

중앙아시아 각국 정부가 추진하는 이러한 혁신 정책은 몇 가지 측면에서 성과를 거둘 가능성이 있다고 할 수 있다.

첫째, 중앙아시아 각국 정부가 주도적으로 디지털 정책, 신도시 개발을 추진하고 있다. 각국은 중장기 디지털 전략과 관련 프로젝트를 대대적으로 추진하며 외국의 투자유치를 통해 디지털 인프라 구축과 기술을 도입하고자 한다. 또한 정부 간 협력을 통해 디지털, AI 전문 인력을 양성하는 방안을 추진하고 있다. 둘째, 민간 부문에서 적극적으로 디지털 정책을 수용하고 있다. 평균 연령이 낮은 중앙아시아 사회는 새로운 디지털 기술의 습득과 활용에 매우 의욕적이다. 청년들은 디지털과 연관된 사업 활동을 통해 사회적으로 성공을 거두고자 하며, 국제사회로 진출하고자 한다. 셋째, 중앙아시아의 혁신 프로젝트에 대해 외국 정부와 기업들이 큰 관심을 가지고 있다. 다수의 글로벌 기업들이 중앙아시아 국가들이 추진하는 디지털 산업 정책, 스마트 신도시 건설에 투자의향을 표명한 바 있다. 이미 아시아, 유럽, 중동의 여러 국가 기업들이 중앙아시아 지역에서 디지털과 연계된 사업을 진행해 오기도 했다. 한국 기업들도 중앙아시아 각국의 스마트 교통 시스템 구축 등에 높은 관심을 보여왔다.

이러한 정부 주도의 정책, 국민들의 높은 참여 의지, 외국기업의 투자 의향 등은 중앙아시아 혁신 산업 발전과 신도시 건설의 성공 가능성을 높이는 요인이 될 것이다. 디지털 혁신과 미래형 신도시 건설이 중앙아시아 사회와 경제에 끼칠 변화가 주목된다.

저자 소개

조영관(jycil@hanmail.net)은

한국수출입은행 해외경제연구소 선임연구원이다. 러시아 모스크바국립대 경제학부에서 경제학 박사학위를 취득하고 대외경제정책연구원 부연구위원, 한양대 국제대학원 겸임교수 등으로 활동하였다. 서방의 대러 제재, 중앙아시아 에너지 정책 변동 등과 관련된 연구를 진행하고 있으며, “미국의 대러 제재가 러시아 경제에 끼친 영향”, “우크라이나 전쟁 이후 서방의 금융 제재에 대한 러시아의 대응”, “미국의 경제 제재로 인한 러시아와 중국의 경제협력 분석”, “우크라이나 전쟁이 중앙아시아의 대외 에너지 협력에 미친 영향” 등의 연구를 수행했다.

<참고문헌>

Baskakova, Margarita. 2025. “Uzbekistan emerges as attractive destination for foreign IT talent, says CERR.” Kursiv Media. (July 3), https://uz.kursiv.media/en/2025-07-03/uzbekistan-emerges-as-attractive-destination-for-foreign-it-talent-says-cerr/ (검색일: 2025.10.15.)

Daryo. 2025. “Uzbekistan to digitize 70% of public services, boost IT sector to nearly $8bn by 2026.” (July 2), https://daryo.uz/en/2025/07/02/uzbekistan-to-digitize-70-of-public-services-boost-it-sector-to-nearly-8bn-by-2026/ (검색일: 2025.10.10)

IMF. 2025. World Economic Outlook. October 2025.

News Central Asia. 2025. “Artificial intelligence in Central Asia: Strategies, initiatives, prospects. News Central Asia.” (February 3), https://www.newscentralasia.net/2025/02/03/artificial-intelligence-in-central-asia-strategies-initiatives-prospects/ (검색일: 2025.10.15)

Tashkent Times. 2022. “Tashkent City’s draft master plan unveiled.” (October 26), https://tashkenttimes.uz/national/9873-tashkent-city-s-draft-master-plan-unveiled (검색일: 2025.10.20)

The Energy Institute. 2025. 2025 Statistical Review of World Energy.