환경 재난으로 인한 기후 위기에 직면한 중앙아시아

“이곳에선 더 이상 살 수 없습니다. 물은 고갈되었습니다. 많은 땅을 더 이상 사용할 수 없습니다. 면화도, 쌀도 그리고 밀도 없습니다”[1] 이것은 우즈베키스탄의 카라칼팍스탄 공화국의 아랄해 주변 므이나크 출신 농부 아자마트 바야타노프(Azamat Bayatanov)의 한탄이다. 중앙아시아의 기후 변화로 인한 위기는 더 이상 막연한 미래에 다가올 일이 아니라, 이미 수많은 사람들의 삶의 근간을 흔들고 있는 현실이다.

오늘날 기후 위기로 인해 인간의 삶이 도전을 받는 것은 전지구적 현상이 되고 있으며, 중앙아시아도 예외는 아니다. 기온 상승, 수자원 문제, 온실가스 증가 등 다른 지역들과 유사한 어려움을 중앙아시아도 겪고 있다. 이에 더해 빙하량 감소, 아랄해 오염, 세미팔라틴스크의 핵실험으로 인한 토지 오염 등 중앙아시아 만의 특수한 환경 문제들을 겪고 있다. 1980년대 이후 아무다리야와 시르다리야강의 수원인 천산 산맥과 파미르 고원의 빙하량이 25% 감소했다[2]. 전문가들은 중앙아시아 기후 변화의 핵심 지표를 빙하와 적설량 상태로 보고 있는데, 빙하 감소의 원인으로 아랄해의 고갈과 사막화된 아랄해 해저 표면에서 비롯된 바람에 의한 침식 증가와 관련이 있는 것으로 판단하고 있다[3].

기후 변화로 인한 어려움을 겪고 있는 다른 지역과 마찬가지로 중앙아시아의 현재의 기후 위기는 과거의 유산에서 비롯된 것이다. 그리고 이러한 위기를 극복하기 위한 시도들이 다양한 차원에서 시도되고 있다. 이 글에서는 중앙아시아의 기후 위기의 배경이 된 역사적 유산들을 살펴보고 이를 극복하기 위한 시도들을 보고자 한다.

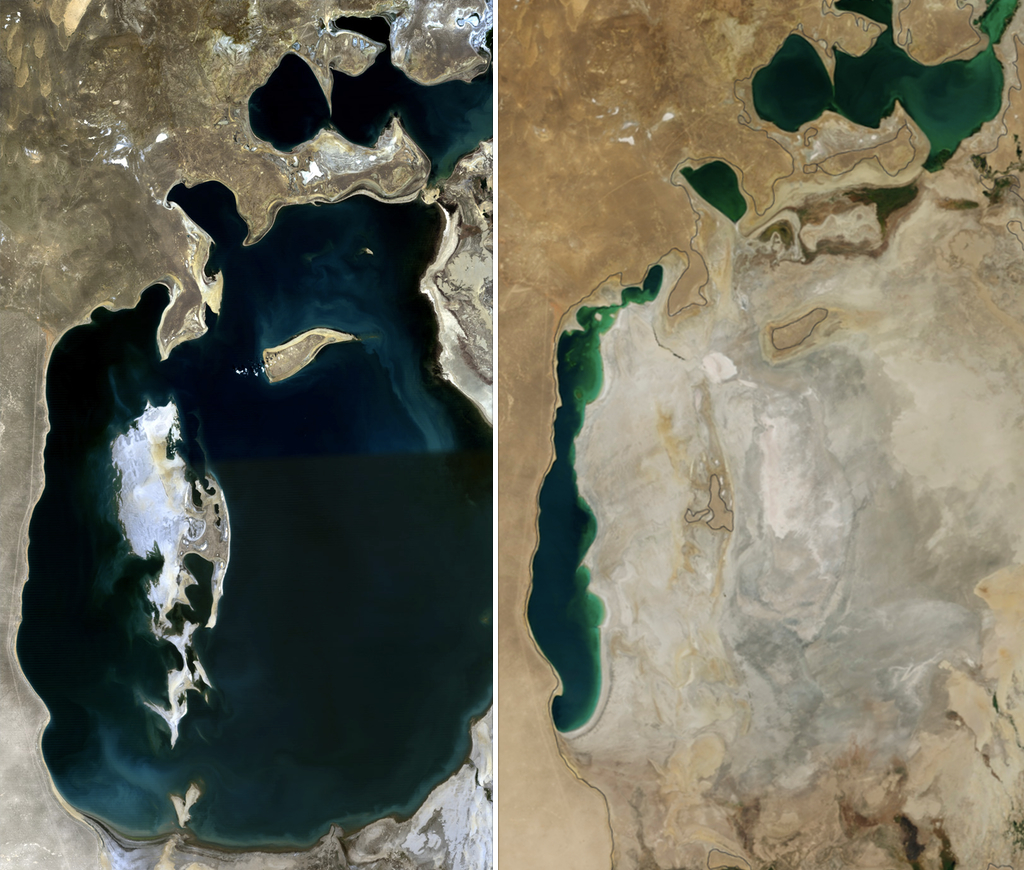

말라버린 아랄해

그리스어로 ‘섬들의 바다’라는 의미를 가진 아랄해는 1960년대 이전까지는 실제로 1,100여개의 섬들이 존재한 아름다운 곳이었다. 빙하가 녹아 흐르는 시르다리야와 아무다리야 강물이 흘러들어오던 아랄해는 1960년에는 그 면적이 67,499㎢로 카스피해, 슈피리어호, 빅토리아호에 이어 세계에서 4번째로 큰 내해였다. 당시에는 길이 430km, 넓이는 234km였으며, 34종의 물고기가 서식하는 아름다운 호수였다. 그러나 점차 수량이 줄어 1989년에는 북부 소아랄해(카자흐스탄), 남부 대아랄해로 나누어졌으며, 2002년에는 대아랄해가 줄어들어 동쪽과 서쪽으로 나누어졌다. 2014년에는 호수의 동쪽이 완전히 사라졌다[4]. 2009년에는 수량이 10% 미만으로 줄어들었다. 세계기상기구가 20세기 가장 큰 인위적인 환경 위기 중 하나라고 부르는 아랄해의 변화 과정은 다음과 같다.

면화 생산 증대와 아랄해 오염

1960년대 이후 발생한 이러한 아랄해 고갈과 인근 지역의 사막화는 소련 시기의 잔재이기도 하다. 우즈베키스탄에서는 1960년대부터 면화 재배와 생산에 더욱 박차를 가했다. 그 계기는 소련 정상으로서는 최초로 미국을 방문한 이후 펼쳤던 흐루쇼프의 농업정책으로 인한 것이었다. 1959년 9월 15일~27일까지 미국의 아이오와주와 네브래스카주의 옥수수 농장을 방문하여 미국의 농업 생산에 커다란 자극을 받았던 흐루쇼프는 귀국 이후 농업생산량 확대를 외쳤다. 당시의 구호는 공업과 농업 모두에서 “미국을 따라잡고, 추월하자(догнать перегнать США)”였다.

오른쪽(https://www.rbth.com/arts/history/2017/08/02/how-cotton-led-to-the-collapse-of-the-soviet-union_815454?crid=325355)

이러한 흐루쇼프 시기 소련 정부의 농업정책 기조하에 중앙아시아에서는 ‘백색 황금’이라고 불렸던 면화 재배 면적 확대를 도모했고, 이를 위해 중앙아시아에서 대대적인 농업용 관개시설 공사가 실시되었다. 천산 산맥에서 발원하는 북쪽의 시르다리야강을 키질쿰 사막을 관통하게 하고, 남쪽의 아무다리야강은 카라쿰 사막을 관통하게 하는 대대적인 수로 변경 공사와 함께 내륙 사막에 운하를 설치하여 두 강의 물줄기를 인위적으로 변경시켰다. 카라쿰 운하의 개통으로 우즈베키스탄과 투르크메니스탄에 걸쳐 있는 카라쿰 사막과 주변 황무지는 새로운 농경지로 변모했다[5]. 그러나 이 운하로 아무다리야강의 수량은 50%로 감소하여 아랄해 연안의 토양의 염류화 문제를 야기시켰다. 새 운하를 통해 조성된 경작지의 72%는 면화 재배를 위해 사용되었다. (가축 사료용 초지 19%, 쌀 재배 5%, 과수 4%)[6].

이러한 면화 플랜테이션의 결과로 아랄해는 호수의 수량 자체가 줄어든 것뿐만 아니라 그 바닥이 소금 사막으로 변했고, 사막화의 진행은 주변 지역의 기후 변화로 이어졌다. 1960년대 이래로 40도를 넘는 폭염일수가 급격히 증가했다. 또한 겨울은 더 혹독하게 추워졌다.

예전에는 아랄해에서 다양한 토종 어류들이 서식하여 어촌 항구 도시가 번창했지만, 현재 높은 염분 농도로 인해 대부분의 어류가 멸종되었고 주변 생태계도 연쇄적으로 파괴되어 어민들의 생계도 크게 피해를 입었다. 아울러 아랄해 바닥에 침전되어 있던 면화 재배에 사용된 살충제와 독성물질이 염분과 함께 바람을 타고 확산되면서 인근 지역민들의 건강에 악영향을 미치고 있다. 1980년대 중반 이후부터 아랄해 인근 지역에서는 유아와 산모 사망률이 소련에서 가장 높은 수치를 기록했다. 현재에도 아랄해가 위치한 카라칼팍스탄 자치공화국의 유아사망률은 우즈베키스탄 전체 평균보다 두 배나 높다.

우즈베키스탄은 소련시기보다는 면화 재배 면적이 축소되었지만, 그럼에도 불구하고 현재(2023/24 기준) 세계에서 인도, 중국, 미국, 브라질, 파키스탄에 이어 6번째 규모의 면화 생산국이며, 2022~2023년 기준 세계 2위의 원면 수출국이다. 여전히 면화 생산은 아랄해 오염 및 고갈로 인한 기후 변화를 초래하고 있다. 이 외에도 대규모 이주, 아동 노동 문제 등 여러 다양한 사회 문제들을 발생시켰다.

세미팔라틴스크 핵실험과 대지 오염

아랄해와 더불어 중앙아시아 환경재해의 대표적인 지역은 카자흐스탄의 세미팔라틴스크이다.

오른쪽(https://mr-info.ru/140426-granit-nauki-lyudi-i-sobytiya-v-istorii-rossii-11-oktyabrya.html)

아랄해 오염이 면화 플랜테이션의 결과라면, 세미팔라틴스크 오염은 냉전의 산물이다. 2차 대전 말, 히로시마와 나가사키에 원자폭탄이 투여된 이후 핵무기 개발 경쟁 속에서 미국과 소련은 수많은 핵실험을 자행했다. 1961년 당시 미국은 22,229개, 소련은 2,450개의 핵무기를 이미 보유하고 있었다[7]. 핵무기 개발과 생산을 위해 무기의 성능과 사용방식을 검토하기 위해 지정된 장소에서 핵무기 실험을 시행했다. 그중 세미팔라틴스크 핵실험장은 소련이 처음으로 건설한 가장 대표적인 핵실험장으로서, 정식 명칭은 ‘제2국립중앙연구 실험장 (2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон, 2-ГЦНИИП)’이다. 이곳은 일명 ‘세미팔라틴스크 핵실험장’이라는 명칭으로 더 알려졌다.

세미팔라틴스크에서는 1949년 소련이 최초로 핵실험을 수행한 이래, 1951년 공중에서의 핵실험이 최초로 시행되었고, 1955년 소련 최초의 수소폭탄 실험이 수행된 곳이기도 하다. 아울러 1961년 소련 최초의 지하 핵실험이 수행된 곳이다. 이처럼 세미팔라틴스크는 1949년부터 1989년까지 지상, 지하, 대기권에서 총 468회의 핵실험이 수행된 장소였다[8]. 냉전 기간에 미국은 1,032회, 소련은 715회의 핵실험을 한 것으로 밝혀졌다.

1963년 모스크바에서 소련, 미국, 영국 세 나라가 지하를 제외한 공중, 지상, 수중 핵실험을 금지하는 조약을 체결함으로써, 이후로는 지하 핵실험만 허용되었다. 이러한 핵실험 금지 조약 체결의 배경에는 수소폭탄 개발자로서 이후 노벨평화상 수상자가 된 안드레이 사하로프 박사의 반핵운동도 영향을 미쳤다. 세미팔라틴스크 이외에 세 번째로 핵실험이 많이 수행되었던 아즈기르 실험장 역시 카자흐스탄 영토 내에 위치하고 있다. 그 외에도 바이코누르를 비롯한 카자흐스탄의 여러 지역에서 다양한 무기들이 시험되었다.

세미팔라틴스크에서의 핵실험은 냉전 종식기에 접어들었던 1989년에 중단되었다. 1991년 소련 해체 당시 미국, 러시아, 우크라이나에 이어 카자흐스탄은 1,215개의 핵탄두를 보유한 세계 4위의 핵무장 국가였으나, 카자흐스탄은 모든 핵무기를 포기했다. 1991년 8월 29일 카자흐스탄의 누르술탄 나자르바예프 대통령의 명령으로 세미팔라틴스크 핵실험장이 폐쇄되었다. 핵 실험장이 폐쇄되는 과정에는 <네바다-세미팔라틴스크(네바다-세메이)>와 같은 단체를 조직한 지역의 지식인들과, 이를 지지한 지역 주민들의 적극적인 반핵운동이 영향을 미쳤다[9]. 이날은 2009년 유엔 총회에서 국제 핵실험 반대의 날로 제정되기도 했다.

그러나 세미팔라틴스크 주변 지역은 심각하게 오염되었으며, 직접적으로 노출된 거주민들은 회복할 수 없는 심각한 건강상의 피해를 보았다. 세미팔라틴스크 핵실험으로 인해 방사능에 피폭된 주민은 약 130만 명에 이른다는 사실이 공식적으로 인정되었다. 이 지역의 높은 사망률과 암 발생률, 어린이들의 건강 악화로 인해, 평균 수명은 40~50세였다[10]. 이들 주민들에게 심층적인 의료 지원이 제공된 것은 핵실험장 폐쇄 이후부터였다.

오늘날 중앙아시아의 기후 변화와 복원 노력

이처럼 면화 생산을 늘리기 위한 무분별한 농토 확장과 군사적 우위를 차지하기 위한 무분별한 핵실험으로 인한 환경 오염은 글로벌 지구온난화 현상과 더불어 기후 변화를 초래한 원인이었다. 특히 아랄해는 인간이 초래한 환경 재난이 축적되어 기후 변화로 나타나는 현상을 보여주는 대표적인 사례이다.

중앙아시아의 강수량은 지역별 편차가 있으나 대체로 연평균 100~300mm에 불과한 건조한 지역이다. 이 지역에서 빙하량과 빙하가 녹아 흐르는 강줄기는 매우 중요하다. 이러한 빙하가 녹은 물이 저장되는 기능을 한 아랄해의 비중도 매우 중요했다. 아랄해의 고갈로 지역의 기온이 상승하고, 기온 상승은 빙하량 감소로 이어지고 있는 악순환의 고리가 형성되었다. 우즈베키스탄은 2024년 여름 이례적인 더위로 곡물과 면화 수확량이 10-15% 감소했으며, 카자흐스탄은 물 감소로 목축업이 위협을 받고 있다.

그러나 이러한 아랄해 지역의 환경 재앙에 대해 국제사회는 복원 노력을 기울이기 시작했다. 1990년 유엔환경계획(UNEP)는 나이로비에서 ‘아랄해 복원을 위한 행동 계획 마련 지원’ 프로젝트를 승인했다. 이후 아랄해 복원을 위한 다양한 시도들이 국제적인 차원에서 시행되었다[11]. 2010년 우즈베키스탄을 방문한 반기문 유엔 사무총장도 모든 국가의 정상들은 아랄해 문제 해결을 위해 노력해야 한다고 주장한 바 있다. 한국 정부 역시 외교부 보도자료에 따르면 아랄해 지역 주민들을 위해 유엔개발계획(UNDP) 다자신탁기금에 2020년에 80만 달러, 2021년에 20만 달러, 총 100만 달러를 지원했다[12].

이러한 국제적인 차원의 노력과 더불어 역내 국가 차원의 노력으로는 2025년 4월에 사마르칸트에서 ‘중앙아시아가 직면한 글로벌 기후 도전–공동 번영을 위한 단합’이라는 주제로 국제기후 포럼이 개최된 것에 주목할 필요가 있다. 이 포럼에는 중앙아시아 5개국의 대통령과 주요부서 장차관, EU 집행위원장, 유럽이사회 의장 및 관련 국제기구 고위급 관계자가 참석했다. 이 포럼에서 중앙아시아 5개국 정상들은 역내 수자원 관리를 위한 공동노력과 기후 금융 확대 등을 포함한 기후 위기 대응을 위한 역내와 지역간 공조의 필요성을 다시 한번 확인하였다.

역내 국가의 노력을 보여주는 것은 2024년 8월 아스타나에서 중앙아시아 5개국의 제6차 정상회의에서 수자원 문제가 지역의 우선순위의 문제에 포함된다는 점이 강조된 것이다. 특히 카자흐스탄 토카예프 대통령은 새로운 통합적인 수자원 정책의 필요성을 강조했다[13]. 또한 개별 국가 차원으로는 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령이 2025년을 ‘환경보호와 녹색경제의 해’로 선언하였고, 2025년 2월 시행한 대통령령을 통해 녹색전환을 위한 정부정책과 프로그램을 적극 추진하고 있는 사실을 들 수 있다.

이러한 국제기구와 역내 국가들의 노력의 결과 2020년에 우즈베키스탄 영토에 속한 남 아랄해는 대부분이 말라버려 수량이 거의 없으나, 카자흐스탄 북 아랄해의 경우, 아랄해 복원 노력으로 수량이 약 27~30㎦으로 회복되기 시작하고 있다.

한편 원상 회복이 되려면 200여 년의 시간이 필요하다는 세미팔라틴스크 사례 역시 자연의 회복 능력의 범주를 벗어나 무리하게 자연을 파괴하는 행위의 대가를 결국 인류가 혹독하게 지불해야 한다는 점을 보여주고 있다.

무분별한 개발과 경쟁으로 인한 환경오염, 그 결과 수반되는 기후 위기는 중앙아시아에만 해당되는 것은 아니다. 오늘날 전 지구적으로 겪고 있는 기상 이변과 그 이변들이 축적되어 발생하는 기후 위기를 극복하기 위해서는 전 지구적, 지역 국가들, 개별 국가, 지역의 시민사회 등의 다층적인 차원의 노력이 필요하다. 어제의 잘못된 행동의

저자 소개

고가영(kkynow.snu.ac.kr)은

서울대학교 아시아연구소 HK+ 연구교수로 재직하고 있다. 소련 민권운동, 이주와 난민, 디아스포라(고려인·유대인), 중앙아시아 이슬람 등을 연구하고 있다.

참고문헌

- 김동영, 『중앙아시아의 환경문제와 국제협력』, 경기연구원. 2024

- 김호언 “개발과 난개발과 환경보전 사이의 경합적 과제를 어떻게 해결할 것인가?: 아랄해, 바이칼호수, 밀포드에 관한 사례 연구를 중심으로”, 지역산업연구 제40권 제2호, 2017.

- 양승조, “세미팔라틴스크 핵실험장 폐쇄와 <네바다-세미팔라틴스크>의 반핵 활동”, 『동유럽발칸연구』, Vol.47 No.3, 2023.

- Olga Romanova, “Uzbek Drought: Thousands are leaving the northern region of Karakalpakstan, as water supplies dry up for the second year running,” Institute for War & Peace Reporting. https://iwpr.net/global-voices/uzbek-drought?utm_source=chatgpt.com

- World Bank. “Restoring the Aral Sea: A New Chapter Begins.” World Bank Report, 2020.

- “Антиядерное движение «Невада-Семей»”, https://e-history.kz/ru/seo-materials/show/30088

- Атчабаров Б.А. Заблуждения, ложь и истина по вопросу оценки влияния на здоровье людей испытания атомного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне, Алматы: Қаржы-Қаражат. 2012.

- Миклин, Филипп. “Аральское море: экологическая катастрофа XX века.” Природа, № 9, 2002.

- “Климатический кризис в Центральной Азии: точка невозврата близко,” Bugin Info. 14.03 2025. https://bugin.info/detail/klimaticheskii-krizis-v-tse/ru

주석

[1] Olga Romanova, “Uzbek Drought: Thousands are leaving the northern region of Karakalpakstan, as water supplies dry up for the second year running,” Institute for War & Peace Reporting. https://iwpr.net/global-voices/uzbek-drought?utm_source=chatgpt.com

[2] “Климатический кризис в Центральной Азии: точка невозврата близко,” Bugin Info. 14.03 2025. https://bugin.info/detail/klimaticheskii-krizis-v-tse/ru

[3] 김동영, 『중앙아시아의 환경문제와 국제협력』, 경기연구원. 2024 p.80.

[4] “Аральское море: экологическая катастрофа и пути ее решение,”https://www.inform.kz/ru/aral-skoe-more-ekologicheskaya-katastrofa-i-puti-ee-resheniya_a4047614?ysclid=me01grjok7120620259

[5] 카라쿰 운하 첫 개통은 1959년이었으며, 1967년에 주요 구간이 완공되었고, 연장 구간까지 완공된 것은 1988년이었다. 전체 길이는 약 1,375km이다. https://ayan-turkmenistan.travel/karakum-canal.html?utm

[6] 김호언 “개발과 난개발과 환경보전 사이의 경합적 과제를 어떻게 해결할 것인가?: 아랄해, 바이칼호수, 밀포드에 관한 사례 연구를 중심으로”, 지역산업연구 제40권 제2호, p.284.

[7] 양승조, “세미팔라틴스크 핵실험장 폐쇄와 <네바다-세미팔라틴스크>의 반핵 활동”, 『동유럽발칸연구』, Vol.47 No.3, 2023, p.124.

[8] https://www.nur.kz/society/1928915-mir-svobodnyy-ot-yadernogo-oruzhiya-istoriya-semipalatinskogo-poligona/?ysclid=me02o4cm58922664050; 자료에 따라서는 456회로 계수하기도 한다. https://m.ok.ru/group/52438304424104/topic/64989055271080

[9] “Антиядерное движение «Невада-Семей»”, https://e-history.kz/ru/seo-materials/show/30088

[10] https://www.nur.kz/society/1928915-mir-svobodnyy-ot-yadernogo-oruzhiya-istoriya-semipalatinskogo-poligona/?ysclid=me02o4cm58922664050;

[11] 1992년에는 중앙아시아 5개국이 ‘알마티 협정’을 통해 공동대응을 통해 수자원을 효과적으로 관리하기로 결정했으며, 1993년에는 아랄해 유역 문제 해결을 위한 국가 간 회의 ICAS (Interstate Council on the Problem on the Sea Basin))를 설립했다. 또한 1993년에 당사국과 World Bank, UN, EU, 미국 등의 지원을 통해 개선 프로그램을 수행하기 위해 국제 아랄해 구호 기금 (IFAS, International Fund for the Aral Sea)도 설립했다. 2015년에는 세계은행과 IFAS가 아랄해 유역을 위한 주요 지역 기후변화 프로그램의 공동이행인 CAMP4ASB(Climate Adaptation and Migratin Prograv for Aral Sea Basin)을 시작했다. 2017년에는 UN이 ‘아랄해 지역을 위한 다중 파트너 인간 안보 신탁 기금(Multi-Partner Human Security Trust Fund for the Aral Sea Region)’을 설립하여 환경문제를 피해를 입은 사람들의 삶을 개선하는 데 노력하고 있다. 2018년에는 유엔 아랄해 신탁기금이 설립되어 지금까지 1,500만 유로 규모의 기금을 조성했다. 김동영, 『중앙아시아의 환경문제와 국제협력』, 경기연구원. 2024.

[12] https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.do?seq=370810