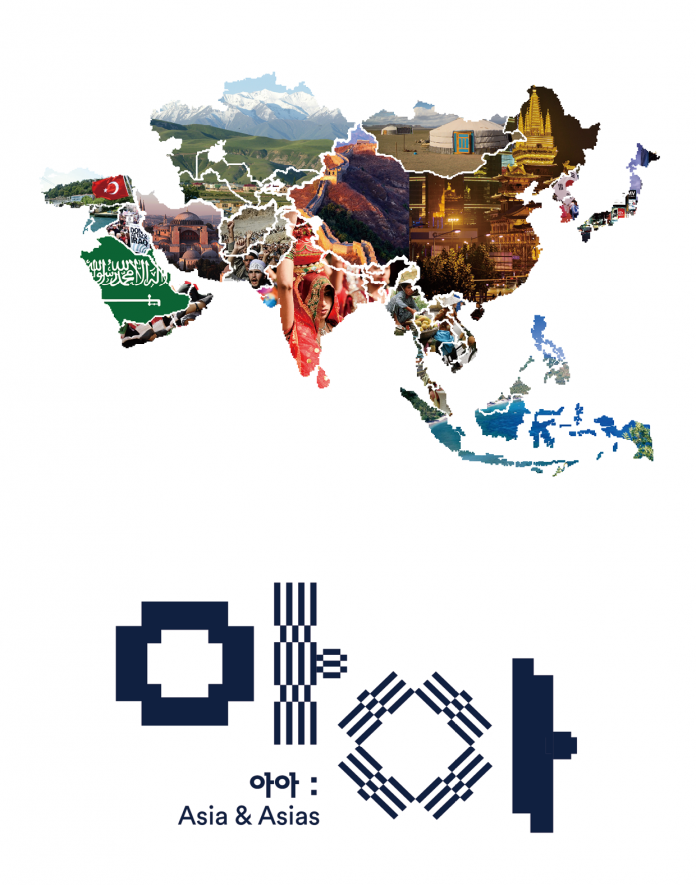

아아: Asia&Asias 2026년 2호 (2026년 1월 22일)

웹진 < 아아: Asia&Asias > 2026년 2호에는 남아시아, 중앙아시아, 아프리카의 2026년을 전망하는 글 세 편을 발간합니다. 남아시아센터의 강성용은 방글라데쉬와 네팔에서는 청년 실업이라는 근본적 문제가 해결되지 않은 채 정치적 불안정이 지속될 것으로 전망하며, 인도는 산업적 취약성, 미국의 관세 압박, ‘지역 없는 지역 패권국’으로서 딜레마라는 도전에 직면할 것으로 예상합니다.

박지원 한국수출입은행 선임연구원은 2026년도 중앙아시아 국가가 경제 구조 변화가 본격화되는 가운데 내부적으로는 에너지 및 수자원 안보 확보에 주력하고 대외적으로는 아제르바이잔과 아프가니스탄을 포용하는 정책을 펼칠 것으로 전망합니다.

아시아-아프리카센터의 김태균 등은 미국 트럼프 2기 행정부의 미국 우선주의와 거래 중심 외교, 미중 경쟁 구도가 2026년에도 이어질 것으로 예상되는 가운데 글로벌 사우스의 부상이 아프리카의 대외 관계에 새로운 전환점을 형성할 것으로 예상하며 정치, 무역 및 개발협력, 분쟁과 평화, 그리고 한–아프리카 관계 발전이라는 영역을 중심으로 아시아-아프리카 관계에 관한 전망을 제시합니다.

이번 아아는 아시아브리프 3편과 아연의 아시아연구(단행본) 1편으로 구성됩니다.